文 王薇 译 贺潇 图 今日美术馆

根茎—中国当代艺术自主性研究展

今日美术馆/北京

2018/1/14 - 2018/3/4

今日美术馆举办的“根茎—中国当代艺术自主性研究展”通过对隋建国、王鲁炎、胡介鸣、姜杰、倪海峰、徐震、蒋志、高伟刚这八位艺术家作品的呈现,揭示了中国当代艺术所具有的非线性、非中心的生长形态,并强调了其中所蕴含的自主性精神及主体性意识。展览以“多重与共生”、“连续与裂变”、“非线性与再编码”三个视角作为研究的切入点,试图解析中国当代艺术在复杂而多元的语境中所形成的独特发展路径。

艺术汇:此次展览以“根茎”为主题,它来自法国后现代主义哲学家吉尔·德勒兹的“Rhizome”理念。在这个展览语境中,它被视为一种复杂的文化隐喻及游牧主义的思维模式。这是否更多指向一种创作及观念层面的差异性?

黄笃:的确。在这个展览中,我们可以看到关于艺术差异的两个层面:一是中国当代艺术与欧美当代艺术之间的差异。一是中国当代艺术内部的差异。尽管中国是一个崛起的发展中国家,但若把中国与欧美文化看作是一个有关联的整体看,那么中国处在一种亚文化状态。如何理解中国与欧美艺术的关系,我们希望通过展览方式发现和呈现其中的联系与变化,即在发展中融合,在融合中产生差异。尤其是中国当代艺术自身的生长、混合和发展也产生了复杂性、多样性和差异性。基于这样的思考,我们试图把这种基于不同社会文化背景下产生的艺术理念和艺术形式呈现出来。展览主题借用了法国哲学家德勒兹的理论概念“根茎”(Rhizome),用它来比喻或描述中国当代艺术处于一种开放性、非线性、非中心、无规则、多元化、无限生长的状态。从这一视角看,当代艺术之所以充满创造性的活力,就在于其观念核心强调以不确定性对抗确定性,差异性对抗整体性。从全球与区域看,中国当代艺术仍处在相对的边缘状态。尽管如此,它总是围绕着问题展开,即一直在“挑衅”或“颠覆”艺术话语和秩序(无论是审美经验,还是社会系统,或艺术史的逻辑)。我们试图通过这个展览找到中国当代艺术存在差异性的根源及其形态。

晏燕:我们尝试建立一个权力话语。欧美当代艺术中存在差异性及话语激活的问题,我们在强调中国当代艺术自身的差异性及其与国际关系的时候,脱离不开西方主流的话语影响、中国自身文化的积淀,以及这个过程中发生的变化,它是一个与中国时代背景、经济政治发生关系的混合体。中国的当代艺术是对国际话语的新的补充。在中国内部,西方现代主义和当代艺术的经验,以及自身文化的生发和影响,共建了当下中国当代艺术的多元的、复杂的、差异的属性,因此形成我们自身的独特性。

艺术汇:展览的副标题为“中国当代艺术自主性研究展”,今日美术馆也结合展览举办了一系列“中国当代艺术自主性对谈”。如何理解其中的关键词“自主性”?

黄笃:自主性的英文是Autonomy,源于古希腊词auto和nomos,字面意思是指自我统治、自我管理、自我支配、自我主宰。这一词在古希腊人的使用中具体是指依附于大国的小城邦管理自己城邦内部事务的权力。而德国哲学家康德则指出,理性的个人,若要成为一个有道德的人,先须拥有一种选择的自由。因此,自主性概念意指行为主体按自己意愿行事的动机和能力,并涉及哲学、政治学、伦理学、法学等学科。行为主体显然是指生物个体、群体、组织等。而按自己意愿行事就涵盖了诸如自由表达意志、独立决定、自行行动等。自主性是人的品格特性。那么,一个社会的人的基本素质则体现在自身特性与社会特性两个方面。个体自身方面表现出主体性、主动性、判断力、独创性、自信心等特性;社会特征方面表现出有自我控制、自律性等。在自主性发展的过程中,这些特性都融会在自主性态度和自主性行为之中,构成一个人的鲜明品格特征。因此,选择以自主性为思考点也是基于对近四十年中国当代艺术实践和转变的整体思考—艺术家如何展现其创作的自由、自主性态度和自主性行为。1979年至现在,中国当代艺术不断涌现的人或事都存在于这样一个复杂而多变的政治和社会关系之中。从整体文化来看,它始终处于一种被忽视或被边缘的位置。这个展览的目的就在于挖掘、梳理、描述和总结今天中国当代艺术的价值和意义。无论从整体艺术谱系来看,还是从个体的艺术创作理念来看,今天的中国当代艺术都要比以往更显活跃和成熟。比如展览中的一些作品与中国社会的转型或变革息息相关,一些作品的自身逻辑发展则趋于抽象化。无论是从社会学还是从艺术本体来看,中国艺术家的创作方式和生产方式都不同于以往的状态,其自主性主要体现在个人对艺术本体或社会的独立思考和个人判断,形成了自身独特的话语。艺术家在理性观念和形式语言上都聚焦于对事物或人的分析、隐喻和批判,他们的作品或表现出对物质属性及物质关系的转换,或对碎片化历史与记忆的重构,对性别政治的僭越与批判,或关注艺术的新生产方式实验,或强调交换和卑微(劳动)的颠覆力量,或对生命与剧场化诗性的再现,或通过日常经验的抽离而生成一种带有视觉错位的映射,以及触及观念艺术上的矛盾或悖论(无法解开的疑团,即判断导致困惑,困惑诱发判断。这是一种循环而无结论的观念)。这一切都在八位艺术家的作品中得以体现。基于以上的认识,自主性可以从两个方面去理解:自觉意识和主体性。这既反映在艺术家在观念上追求和生成个人语言,同时彰显其艺术逻辑的延续性及其转变(包括艺术家观念浸透和改变物性和非物性的观念),也体现于他们依附于政治社会,但又超越其限度,表现出在整体文化上的美学转向。在整个展览中,每一位艺术家的节点作品组成构成了一个相对独立而整体的单元,而艺术家在这样的独立空间中又自主完成其作品布置,并连接和呈现了作品间的关系与变化。各自独立的空间单元不仅形成了清晰而独特的自我艺术话语,而且也建构了一个令人反思艺术的价值和意义的整体展览。

晏燕:个体自主性的进步和艺术家对自身的认识、作品的逻辑关系是非常密切的,展览选择了一些艺术家创作中时间节点的作品,体现自主性在创作过程中的建立。我们在每个个案的部分把这种作品的变化凸显出来,以此说明我们所强调的中国当代艺术的活力生长是有一个过程的。个案与个案之间又构建了一个更大的系统,造就了中国当代艺术的多元性、复杂性,不同具有自主性的个案交织在一起佐证一个时代的进程。

艺术汇:中国当代艺术一直面临一个所谓西方话语体系和中国自身评价体系构建的问题,“自主性”是否亦有这一层面的指涉?二位又是如何看待这一问题的?

黄笃:是的。今天的艺术不可能孤立地建立起一套话语,而必须是有参照、有关联的,参照和联系是为了更理性地塑造自我,也是为了摆脱既定的限制,建立区分和差异。可以说,对艺术家而言,寻求艺术的唯一性或独特性的语言也正是塑造或建构个人话语的前提。也就是说,自主性所期望的就是通过艺术以表达个人的自由意志,并建立自身的话语。当然,这还要从与之相关的社会、政治和文化去理解。如今,在中国,相对以往,当代艺术的话语变得越来越强,也是基于中国政治、经济和文化在整体政策上的开放和发展。但话语或评价体系的形成取决于整体文化系统的建立和完善。众所周知,中国当代艺术展览、机构、藏家的数量在不断增加,策展人、评论家以自身的理念组织和推动艺术迅速发展。尽管如此,建立中国当代艺术的评价体系任重道远,亟需解决的问题还很多,如基础知识系统的建设、美术馆专业性的提升、美术教育的普及,以及美术系统的改进和完善,等等。

从全球化眼光看,拉美国家的当代艺术面临的问题有与中国的文化境遇的相似之处,我们应了解中国之外的艺术境遇是怎样的,拉美的现代性和西方的现代性有什么交集和不同,比如在混杂中产生差异就是显著特征。而日本和韩国在各自现代化进程中不断寻找属于自己的艺术话语,在吸收和融合西方艺术的同时,作为文化参照,又从自身传统中找到资源和动力,进行消化和转换,最终建立了明显带有自身文化身份和特征的艺术形式和语言。反观中国,在现代化过程中,虽然中国没有像日本、韩国艺术的发展那样具有相对稳定性,但也许正是由于中国当代文化自身没有积淀的统一性,而是呈现出不稳定性和复杂性的状态才导致了今天中国当代艺术的多样性的特点,也是产生差异性的根源之一。

回眸以往中国当代艺术的发展历程,所谓中国当代艺术的成功还主要体现在泡沫的艺术市场,市场影响赋予了艺术本身太多东西,而缺乏对艺术本体问题进行理性的梳理、反思与评估。所以,组织这一专题展就是在实践意义上做出的回应。这种策展实践的目的不仅是适应中国当代艺术发展和变化的需要,更重要的是通过这个展览不断提升和总结中国当代艺术的价值和意义。

晏燕:中国的面貌是非常复杂的,在这个阶段里,人口基数大,文化及认知的复杂性就导致了很多层面的差异性,一个问题会产生很多发散点。艺术家开始参与这种讨论,呈现出他们各自独特的面貌,从而产生丰富的原料。自主性正是来自于这样一个独特的社会文化语境,并与之产生黏着的关系。但不是所有艺术家都能了解到这是我们介入当代艺术创作、开始尝试讨论自主性建立的一个最好时机。这个展览通过八个个案提示了在这样一个语境下的切入点,希望大家基于中国的现实思考我们的当代艺术是处在哪个节点,如何去面对正在出现的问题,以及如何去改观。

艺术汇:展览聚焦三个视点—“多重与共生”、“连续与裂变”、“非线性与再编码”。能否结合参展艺术家的案例解读一下“根茎”展的逻辑结构?如果把此次参展的八位艺术家视作中国当代艺术自主性研究中的八个个案的话,这是否意味着在您看来他们的创作在中国当代艺术实践中具有一定的代表性?又应当如何在有限的案例中去充分展开对展览主题的探讨?

黄笃:“多重与共生”、“连续与裂变”、“非线性与再编码”在某种意义上是对根茎的概念和内涵的进一步诠释。同时也恰好概括了中国当代艺术的“混乱”状态。正是基于这样的认识,我们试图以此摆脱以往展览陈旧的分类学方式。“根茎”体现的无限性、不确定性、非中心的生长正是对中国当代艺术隐喻性的描述。这三个视点(“多重与共生”、“连续与裂变”、“非线性与再编码”)实际上是对“根茎”内涵和关系的阐释,彼此间存在着多样、共存、连续、断裂、非线性、再编码的有机联系。在策展人看来,一个展览也是一种知识生产,或者说是一种视觉文化生产。展览不仅要体现个体的艺术家的语言或观念逻辑,而且还要呈现一种美学整体的关系。从某种意义上而言,策展人就是生产者,美术馆就是场域,艺术家就是创作主体,它们被整合在一起。展览通过这样的实践方式证明中国当代艺术在曲折而复杂的发展中所产生的真正有价值、有意义的东西。为了让观众易于理解,展览特选用了八个词语概括了八个艺术家的特点:物性、记忆、交换、消费、僭越、诗性、映射、悖论。

当然,说到选择艺术家及作品,就像编剧一样,涉及到一个复杂而动态的关系(空间、作品、语境、观众)。在这种关系中,要把每个独立的艺术家衔接起来。展览就是一个视觉文化的生产。我们要在这个过程中找到艺术的内在价值、共同点及差异性。尤其尽量选择某个时间段内具有特点的艺术家及作品。比如姜杰的作品不仅是对女性权力的伸张,也体现了她对自身艺术的“颠覆”。她此次展出的两件作品存在内在逻辑关系,都聚焦对生命的思考,只是表述方法、理念和形式不同。既然要做一个研究展,我们就不可能面面俱到。这个展览的实践也提示了另一种艺术史梳理的方法论,即如何建构个体与整体的关系。通过这个展览,我也希望能够超越自身经验,不断往前走。

晏燕:“根茎”研究展,从一个理论出发,围绕三个视点,甄选八位不同面貌的艺术家,进而将艺术家的发展及变化以展览的方式提示出来。最为关键的是,承载着这种发展的即是他们共同经历的这个时代、社会与当下复杂的社会文本,我们的展览同时将这种社会语境的复杂性视为中国当代艺术创作的活力的源泉。

艺术汇:不难发现,此次参展艺术家在年龄及创作上都相当成熟,他们都经历了较长的创作时期,并且有丰富的作品积累。从个体角度而言,也同样面临一个参展作品的选择问题。在展览中有些艺术家的作品呈现是具有节点性的,比如隋建国,有些艺术家则更多呈现了新作,比如王鲁炎。在这方面是如何考虑的?

黄笃:之所以这样,是由这个展览研究性所决定的,强调带有历史性的案例研究,那就必须考虑艺术家的年龄及创作上的成熟度,因为他们都经历了较长时间的创作和积累,与变化和变革的中国社会息息相关,作品也直接或间接折射了这种社会变化。所以,这就是为什么展览选择了50、60、70年代出生的艺术家的原因。这里要说明一下,由于这个展览并不是每一个参加艺术家的回顾展,所以只选择他们具有节点的作品或新作品。除此之外,我们特别强调了展览本身的功能及与受众的关系,就必然要试图突破或超越以往展览经验模式,等等,最终选择了八位参展艺术家。例如选择隋建国四件最具代表性作品作为一个单元的整体展示,就在于我们在开展之前进行了仔细调研,查阅资料和走访艺术家工作室,这个过程也使我们思路趋于清晰。除了选择的作品,为了展览结构的丰满和充盈,增加了隋建国的手稿及三部纪录片,易于观众能从中理解他创作的起始、联系和演变。其他艺术家也采用类似的方法,但也不尽相同。当然,既然强调艺术家的自主性,尽可能尊重艺术家的想法,并在策展过程中与之进行商榷或讨论,有的艺术家只想根据空间实施新的想法,能展现其整体观念构架,理由非常充分,因为这并非是呈现每个艺术家的个人回顾展。所以,王鲁炎就是新作品,而且是根据空间创作完成,但他的想法与之前的作品有着密切的逻辑关系,即关于悖论的视觉讨论,正如我在前面所说,他的作品在观念上触及视觉判断的矛盾或悖论,即判断导致困惑,困惑诱发判断。当然,既然王鲁炎没有早期作品,但我们尽可能从别的角度给以展示,即通过三个纪录片和采访视频播映,可以全面展现他创作核心理念的连接和流变。在策划展览过程中,除了在展览美学上求得新意,还要凸显对中国当代艺术自主性的研究,这也是一种新的艺术书写的实践。从这样的实践意义出发,整体展览结构既要保持每个部分的独立性,又要让艺术家充分发挥其自主性及其对空间的创造性。这样的结果才使整个展览在一张一弛间保持一种相对开放、自由及张力。这也是此次展览不同于以往的地方。策展的目标在于试图发现新的艺术问题,以及建构一种新的展览美学的可能性。

晏燕:我们有一个筛选作品的工作方式,首先做艺术家调研,对其作品主旨有一个梳理,然后走访艺术家工作室,了解他们可以在展览上呈现的作品,同时对作品展示效果做一个基础判断。因为这个展览主要想梳理艺术家的变化或者创作过程中坚持的某种观点,所以我们看到隋建国几个不同时期的作品,他对雕塑“物性”的讨论;看到王鲁炎从“新刻度小组”到自己独立创作后的面貌,他对“悖论”的兴趣;看到胡介鸣跨度17年的两组作品,通过不断变革的技术对图像的处理;看到作为没顶公司主体的徐震对新的艺术生产方式的讨论……

艺术汇:此外,本次参展艺术家的作品大多显现出一种较强的社会性指涉及思考,这是否也是展览有意突出强调的一个视角?

黄笃:其实,在现代艺术谱系中,社会性仅是艺术表现的小小的部分而已,或者说,社会性表现并不是决定艺术价值的关键,艺术还是要归于艺术本体,即语言、观念和形式的独特性或创造性。这一艺术现象在现代艺术史的写作、分析和诠释中得到了确证。当然,这次展览并没有特意回避艺术表现的社会性议题,只是作品关于社会性的强弱问题不是作为主要表现方式以及唯一性存在的理由。我个人认为好的艺术最重要还是在于语言、观念和形式上表现出的新颖和深度。以这次参展艺术家胡介鸣的巨大影像装置(一个是投在30米长、8米4高的墙面的影像,一个是围绕周围的132个视频装置,一个位于展厅中央的钢琴和视频装置)作品来说,他的影像叙事是建立在个人叙事和集体叙事的关系,通过对公共图像(照片来自互联网)的运用和转化,把个人和历史、时间、事件、人物等联系起来。当观众看到这些图片时会触及心灵深处,会掀起图像记忆,会产生联想与反思。可以说,胡介鸣的影像装置建构了一种非连续性、断裂的“百科全书式”的图集,正是通过对碎片化图像的拼图或集合,建立了一种新的记忆空间,一种集合的叙述形式,一种另类的社会景观。

晏燕:当代艺术反观当下,是无可厚非的。在很多国际大展上,也充斥着社会介入型的作品。“根茎”展是在讲中国本土语境下多重的艺术面貌,我们面临的文本是社会的变革,很多艺术家的作品都反观这种变化。但也因为创作语言的差异,给观众带来的观感各异,比如蒋志的作品,他使用饱含情感的独特的美学视角来塑造图像,但作品中的隐喻性又与这个时代他看待事物的视角和态度密不可分。

艺术汇:展览在呈现上给人留下了深刻的印象,特别是胡介鸣作品的呈现部分。如何合理分割空间,使八位艺术家的作品得到极佳的展现,请谈谈在此次展览空间结构安排方面的整体构思?

黄笃:合理分割空间也是基于作品间的物理和内涵的关系,也就是说,作品与空间,作品与作品之关系等被纳入考量。对它们具体细化和安排,就涉及到不同空间与作品的体量感、重量感、观念性、叙述性、音效和光影之间构成强弱和节奏关系。尤其还要特别考虑到作品的类型关系。

如果说主展厅的艺术强调了历史感和重量感,那么三层展厅的艺术则强调了对与社会系统相关的劳动、生产、消费、性别权力和文本的解析,而四层展厅的艺术则集中凸显了与情感、诗性和观念相关的视觉表现。具体说,主展厅(二层)展出了两位艺术家(胡介鸣、隋建国)的作品。胡介鸣的三件影像装置作品支撑起巨大的空间,营造出与时间、空间、记忆有关的空间,步入空间首先映入眼帘的是类似于一幅画的巨大影像《共时》(2016),即一个投在30米长、8米4高的墙面的影像,犹如一幅写实黑白素描,而围绕其周围的是悬挂于墙上的132个视频装置《残影-昼与夜》(2013-2016),位于展厅中央的是钢琴和视频组成的装置《与快乐有关》(1999)。这种“百科全书式”影像装置,通过碎片化图像的集合建立了一种记忆的空间。这组作品构成了展览的基调。主展厅的副厅则安排了隋建国的作品,他的四组作品由重量和体积的雕塑和装置组成了整体张力。隋建国于1995年创作的《记忆空间》(1994),由竖立的50根(铁路)枕木组成,并被金属脚手架所固定,犹如一座无名的纪念碑。与之呼应的是地面上自由摆放的一组15件《地罣》(1992-1994),强调了自然物质(石头)与工业物质(钢筋)之间产生的强烈对立。与之紧邻的是一组抽象状的《盲者》(2010-2017)雕塑。这三组作品形成了物质演变过程,即从具体向抽象的转变。这些早期作品既有社会内涵,又有观念意义。当然,第四件作品是隋建国的雕塑《衣钵》(即中山装,1997)。由于考虑到该作品内涵的语言特点,它被置于与胡介鸣影像空间相近的入口处,以建立起与胡的作品记忆叙事的关联。

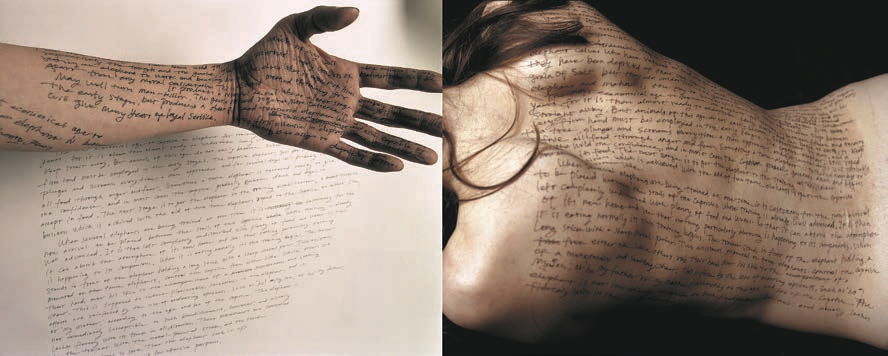

在三层展厅中,安排了三位艺术家(倪海峰、徐震-没顶公司、姜杰),他们的作品基本强调的是与社会性与文本性相关的视觉生产和观念表达,蕴含了支配性话语的批判或被遮蔽力量的揭示。倪海峰的作品《仓库》系列(1988)、《拆解》(2010)、《轮班》(2013)、《同义反复》(2014)和《物之书》(2015)等虽呈现出多样性,但其作品仍贯穿一个清晰的逻辑线索。尤其展出他的另类书写和日常劳动,即通过摄影与录像提出了一个尖锐的问题,即那种看似无意义的卑微劳动是否具有一种颠覆性的力量?他选择如此日常的方式把视而不见或常被忽略的东西挖掘和展现出来,给人以启发和反思。徐震-没顶公司的作品则展示了另外一种艺术生产方式,其中一组表现的是身体的多种文化重叠,如《意识形状》(2011)、《玩-芭芭拉》(2015);另一组暗喻的是中东地缘政治的博弈,如《双重游戏》(2009)、《永动机》(2009)。值得注意的是,后一组关于中东的作品是徐震创立没顶公司的开端。当然,展览还必须考虑到女性艺术家的参与,姜杰就是例证。她的参展雕塑《小于一吨半》(2014)因体量太大无法从电梯和楼道运至三层,如放在其它区域又难以与其它艺术家的作品建立联系,最后只好采取在三层墙面凿了一个洞,在主展大厅用升降机把该作品从洞口送入三层。我们还选取了她早期作品资料《易碎的制品》(1994)、雕塑《他们知道自己的身份》(2006)和《长征:肖淑贤》(2002至今,摄影)、《大于一吨半》(手稿,2014)。姜杰的作品隐含着对生命脆弱性、支配性话语、性别政治的批判。值得注意的是,她的《长征:肖淑贤》(2002至今)是一个耐人寻味的行为-雕塑作品,她把创作的婴儿雕塑带到长征路上,让沿途的人免费领养,其中一位领养者叫肖淑贤,家住四川省贡嘎山的一个村庄。领养者接受作品的同时,必须同意在每一年的这一天拍一张同婴儿作品合影的照片。每一年的这一张照片将会反映出:作品婴儿不会变化,而领养者的样子会因时间的变化而改变。婴儿的成长是靠领养者的模样反映出来的。从整体看,姜杰的创作观念也有一个从具象到抽象的转变,尤其是她最近的作品既有很强的话语批判性又有很强的视觉张力。第四层的作品在空间上要营造出宁静、单纯和诗意的气息,所选作品彰显理性、诗性与极简。如果说蒋志的摄影《悲歌》系列和《情书》系列表现了富有宗教感的伤痛以及诗性的忧伤,那么他的两个影像作品《谢幕》和《垂死》则以戏剧性表演生动展现了一种关于没有终结的幽默,一种关于没有生命尽头的诙谐。与之相反,高伟刚的作品由五件作品组成一个有机整体,即《Up》(2014)、《Where》(2015)、《门》(2016)、《挣脱者》(2015)、《鑫》(2017)全由镀金制作而成,尤其是《Up》的处理很有视觉哲理,非常巧妙的视觉处理,正面看呈立体感,侧面看则是平面性的。他的作品充满极简语言,简洁而空灵的形式增添了空间的纯净感和诗意感。另一位著名艺术家王鲁炎基本呈现的是新作,几乎一半的作品如《交流》、《对应的非对应性》、《投影》和《面对者与背对者》是根据具体空间创作完成的。他的新作观念与之前的作品有着密切的逻辑关系,即关于悖论的视觉讨论,正如我在前面所说,他的作品在观念上触及视觉判断的矛盾或悖论,即判断导致困惑,困惑诱发判断。然而,与以往他的那种带有冰冷感的钢铁作品不同,王鲁炎在此次展览中运用了柔性的废弃包装箱、报纸等材料作为创作介质,除了作品所传达的观念内涵外。释放出的是更多质朴和有温度的东西。这就是此次《根茎》展在空间和结构安排上的整体策展构思。

晏燕:这个展览也贯穿了体验感,比如隋建国的作品为展览带来了重量感,这和胡介鸣部分作品的空旷感形成了对比。三层偏重于社会化文本、性别身份的讨论,四层相对舒缓,以探索情感与观念。观众在其中会有一个游历的体验。

黄笃:最后要补充几句,“根茎”展之所以能顺利举办要感谢北京文化艺术基金的大力支持,感谢馆长高鹏为今日美术馆的学术发展做出的长远规划,感谢联合策展人晏燕及专业团队的大量付出。

高伟刚 门 不锈钢、黄金

倪海峰 驯服彩色冲印照片 双联

王鲁炎 投影 木板综合材料

“根茎——中国当代艺术自主性研究展”今日美术馆展览现场

胡介鸣 共时 尺寸可变 视频 黑白 无声

姜杰 小于一吨半 树脂、布、铁