文 顾虔凡 译 龙星如 图 纽约现代艺术博物馆

Peter Fischli:既然万物皆雕塑,为何还要创作雕塑?

纽约现代艺术博物馆 / 纽约

2018/6/11

纽约现代艺术博物馆夏季新展中最为特别的或许要数由艺术家 Peter Fischli 担当策展的“既然万物皆雕塑,为何还 要创作雕塑?”

这句提问其实来自于法国激浪派艺术家 Ben Vautier 的一件同名绘画作品,它也被 Fischli 囊括进展览而呈现于室 外花园中,与其他将近 20 件雕塑一起,用自身的存在默默回应这个难解的问题。

这次展览属于现代艺术博物馆初创于 1989 年的“艺术家之选(Artist’s Choice)”系列,至今举办了 13 次,每次都 会邀请一位当代艺术家从博物馆的藏品中进行选择来策划并组织展览。Fischli 是其中唯一的将展览放置于室外雕 塑公园的艺术家策展人,他本人也有一些作品参展,像是外形与放置展览宣传册的塑料盒一致而材质为铜器的“宣 传册盒子(Brouchure Box, 2017)”,它们非常隐蔽地出现在展览前言的侧边以及花园绿化掩映下的小角落里;再 如他在室外布满座椅的休憩区的中央突兀地竖起一堵常用于分割室内空间的展览白墙,让人恍神究竟是艺术作品 还是布展现场;此外,他还介于策展 / 艺术创作之间地将一组系列雕塑中的一件移出花园——Fischli 的这些举动 不只是通常意义上的作品创作,而更像是一种带有艺术体制批判意味的介入,他挑战了室内、室外空间的传统区 分,他让美术馆的展览设置成为可供参观的一部分,并且由此让观众能在不经意间重新思考雕塑所处的语境。

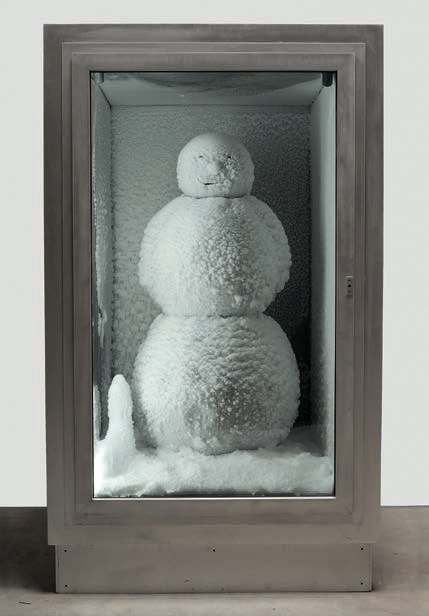

整个展览中最重要的作品是一件特殊的雕塑:由三个大圆球垂直叠放组成并封存在 24 小时制冷玻璃冰柜当中的 “雪人(2016)”,创作者是 Peter Fischli 和他的长期合作伙伴 David Weiss。事实上,Weiss 已于 2012 年因癌症去世, 这为两人自 1979 年起跨越了 33 年的合作划上了一个悲伤的休止符。作为艺术家组合,Fischli/Weiss 最为有名的 是他们创作于 1987 年的录像作品“世事运行之道(The Way Things Go)”。作品拍摄于两人的工作室,在 30 分钟 的时长里,一系列日常物件和机械部件在精心排布之下滚动、点燃、覆盖、触发着发生连锁反应,像是一次多米 诺骨牌效应般串联起多个物理变化和化学反应的事件。作品中的物件在拆散和重组中此消彼长地传递力的作用,将人为的精准控制与自然的偶发反应这组相对概念体现得淋漓尽致,也将万事万物的熵变具态地凝缩于一部短片 当中。两人的许多作品都像“世事运行之道”那样,借用粗粝质朴的物件来发出近乎存在主义式的叩问。

“雪人”也同样如此。 这件雕塑最早创作于 1987 年, 是受德国萨尔布吕肯(Saarbrücken)一家热力发电厂的委任 所做的场域特定作品:冰柜雪人树立在工厂门口,由发电厂保证它永远不会融化,而考虑到这些电能实则来自于 热能的转换,所以作品的制冷就不可避免地蕴涵了一个充满矛盾的系统循环。“雪人”像是戏谑地对环境问题做出 的提问,它一方面大费周章地加重了全球变暖,但另一方面又像是在热力发电厂门口达成了某种能量守恒。至于 雕塑,它当然并不是真的由雪堆积而成,而是一个外层覆满冰霜内里注满了水的铜器,所处的冰柜盒内部湿度很 高,只需几天,凝结的水就会聚拢并冻结在铜器的表面形成一个憨态可掬的雪人形象。每天早上,冰柜盒都会收 获一批新的蒸馏水,雪人脸上挂着的微笑也会相应地产生细微的变化。此外,冰柜里还有一注不时进行喷洒的细 水雾,能使透明玻璃不至于冰冻到无从看到内部构造的程度。

与 1987 年树立在发电厂的“雪人”相比,夏季室外雕塑花园里的“雪人”似乎在讲述另一个有别于能源和环境问题的 故事。首先,夏冬两季气候的巨大反差是这件雕塑带给观众最主要的感受。欣赏雕塑通常会有一种恒定持久的观 感,但是在这件作品中,“时间性”凸显出了季节变迁的特殊体验,观看“雪人”雕塑变成了一件像是品尝反季水果 般的趣事。其次,这件作品极佳地呼应了展览标题。在问句中,“万物皆雕塑”的前提所基于的事实在于要去体悟 万物原本的形状、颜色、质地等属性,从这个意义来说,自然界中的万物和所有的人造物都确实已然是一种雕塑 性的创作了,那么身为艺术家为何还要进行再创作呢?通过这个提问,Fischli 实则非常自省地在对艺术的本质进 行追溯,而某种程度上来说,简简单单堆砌三个大雪球而成的雪人雕塑就像是所有人为雕塑的雏形,它也像个隐 喻:雪、雪花、积雪……已经是雕塑性的存在了,雪人不为自然而做,它是恒久的人类的自我反观。

雪人 铜 铝 玻璃 水以及冷却系统,218 × 128 × 165 cm 1987 / 2016