文 汪洋 译 李竹君 图 今格空间

沈忱 1980年代抽象水墨

今格空间/北京

2018/11/3-12/22

二十世纪的八十年代,在中国近代史上是一个不同寻常的历史时期,在中国现代艺术史上,这种不同寻常更具有分水岭般的意义。当时,一众年轻的艺术家突破了既有的定式,不再因循此前单一的社会主义现实主义绘画模式,开始以全新的视角面对西方、面对自我,凭借一腔热忱自由地表达心声,而沈忱正是其中的一员。沈忱,1978年就读于上海戏剧学院绘画专业,1982年毕业以后并没有留在上海本土,而是选择到北京寻求自己的艺术理想,并在同时期开始创作以“无题”为主题的抽象水墨画,从此一画就是三十余年。1991年,他离开北京定居纽约,在更大的视野里进一步探索自己的艺术理念,成为华人当中最具有影响力的抽象水墨(实验水墨)艺术家之一。毫无疑问,沈忱是以一种惊世骇俗的方式突然出现在人们的眼前,出现在当时还没有完全融入世界艺术格局的中国绘画领域。因此,针对他的质疑声和挞伐声纷纷而至,而他则不为所动,心甘情愿地成为一个自我骄傲的“异类”,并且笃信铿锵有力的墨色就是前行的道路。

作为一个出生于中国的艺术家,如何经营现代艺术――是应该站在西方的角度看待东方,还是应该站在东方的角度注视西方,这不仅是一个如何抉择的绘画方向问题,也是一个如何设定文化身份的问题。沈忱早在而立之年以前便建立起个性化的艺术体系,其独特的艺术语言横亘在东西方之间。他虽然一直生活在西方,但其根基却在东方。他以纸本水墨作为基本的表现手段,一方面以中国绘画艺术的根本内核为基准,一方面对西方的抽象主义绘画加以东方化的阐释,并且穿插进极简主义绘画的视觉语汇。他在注重艺术作品观念性的同时,又突出了他对抽象水墨作品在观念与材质上的超越。

此次沈忱在今格空间的展览,以回溯的姿态重新指向八十年代,详尽地展示其抽象绘画风格在形式上、理念上的嬗变和延续,借以梳理一个艺术家的心路历程。通过他的早期作品,我们可以看到其心绪悸动的痕迹还很明显,这与后来(尤其是2000年以后)的作品相比显得十分张扬,在充满活力之余尚带有一丝生涩感。在风格初立的时期,他的艺术面貌已然基本成型,自如地在中国水墨与欧式抽象之间,保持一定的平衡与距离,使得作品获得空前的主动性。以《无题-作品241-83》为例,没有西方式的光影和色彩,也没有东方式的勾勒和渲染,单单提炼出有强烈可视性的骨干――极具份量感的主线条。这种如同轨迹般的线条兀自直白、有力地运动,凸显艺术家的自信与果敢。亦或是一种意想不到的旅行,或急促或舒缓的笔触,仿佛是无风的平静水面,在表面的波澜不惊之下暗自激流涌动。不断扭转的笔迹言简意赅地占据着画面的关键节点,线条的转换与交叉构成了形状与空间,看似零乱却自有一套规则存在。纸面上直线、斜线、曲线的相互交叉或彼此分离,虽是完全的符号化处理,但在其间还是隐约看到中国书法的痕迹。这种具有停顿转折的技巧性表达,只不过是一种手工书写性的残留,既与写意性不谋而合,也与抽象性达成了某种共识。被稀释了的空间密度,有一种“空”的味道,如同一段不骄不躁的行板,只剩下时间的痕迹。

沈忱主动地取消具体的题目设定,一律以“无题”来定名,然后再后缀不同的数字编号用以区分不同的画作。这种做法源自于康定斯基的抽象绘画做派,即不再给予作品任何的人文概括或寓意指向。每一幅作品都从文学化的情景里面抽离出来,也脱离了情感化的框架,从而更加贴合绘画的初衷和主旨,凸显出进一步的纯粹性。在取消主观联想的同时,却是在客观上赋予作品以及观众最大的联想,可以想见,沈忱的感性情绪与理性布排交接一处,如同一场博弈。抽象与具象,其实无法用绝对的感性与理性来概括或界定。每当看到具象的画面,观者就会很快地在脑海中应和出自然界或生活场面,而抽象的画面则恰恰相反,它更像是一种哲学的宣讲。可是,直面自然的具象与背对自然的抽象之间并不矛盾,因为“直面”或“背对”都可以成为一种艺术的承载物。艺术家的抉择不只逗留在感性的层面,很多时候,抽象的画面更加需要理性的辨析,既不是理念之下的诘问,也不是心灵之旅的剖白。画面之上无需辩解更无需伪饰,背对外在的客观物以及自然,得以渐入自由之境。正如康定斯基的论断:“我们从自然中借鉴过来的种种形式、色彩、运动,无须产生外在的效果,也无须与外在对象相联系。与自然越分离,艺术的内在意义便越纯粹和顺畅。”

从《无题-作品48-87》到《无题-作品485-87》都是沈忱1987年的作品,墨色淋漓的画面如同中国的大写意水墨。传统的立轴装裱形式,单色的运用庄重而质朴,尤其是焦、浓、湿、干、淡的墨分五彩,完全符合中国的文化特征。另外,沈忱还像中国传统文人一样在作品的角落里钤下自己的名章。他运用这些符号因素,在呈现易于被观众接受的中国视角的同时,还是消除杂音的有效手段。但在细观之下,整幅作品则属于西方的艺术阐释系统,每一笔与每一笔之间的叠加晕染凸出是西方构成因素与抽象意涵,墨色由淡到浓也等同于西方绘画的灰度设置。他采用东方的绘画材料,却不再描画东方的意境,也不再负担笔墨意趣。而当笔墨不再为单一的“笔墨”服务,也就意味着告别了传统,于是,另一番的故事便起始了开篇。画面不再需要委婉的诉说,没有“故事”的故事是讲述语言的反向表达,而没有“画面”的画面则是直接面对从未出现过的语境。单从绘画的角度来看,这是一种从固定模式里迸发出来的全然释放,并以此迎来更广阔的自由。

艺术家的劳作总是能够支撑起每一个瞬间,无论是破坏还是重置。从绘画材料的角度来看,沈忱的作品依然属于架上绘画的范畴,但其内在的结构态势,已然脱离开固有的绘画语汇以及造型手法。画面中凌厉的笔触撕裂开来,仿佛一个个大小不一的楔子,牢牢地嵌入时间的刻度。逐渐在纸面上浮现出来的离经叛道,直接跨越既有规范的阻碍,但一个艺术家的随心所欲并不是没有规矩可循,在看似散漫、肆意的画法之下暗藏着独特的表达方式,以及对绘画本体的执着。恰如罗斯科所言:“无论关乎何种主题、处于什么时期,绘画永远是一个逐渐走向清晰、澄明的过程。”沈忱像罗伯特·马瑟韦尔一样笃定地认为“绘画是一个哲学升华的过程”,在这个“过程”中间,不停的演进步骤是最使人着迷之处。相对于情感的宣泄,他更侧重于艺术历程的反思,面对文化价值的冲突与价值观的差异,试图做到兼容并蓄。他的画面,没有预设宏大的主题,也没有按照人为情绪而延展,其间所有的疑问都是最好的答案。

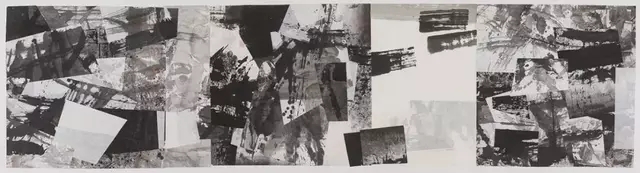

“沈忱1980年代抽象水墨” 今格空间 展览现场

沈忱《作品 无题 No.6081-88》水墨,拼贴、宣纸

102 x 407 cm 1984

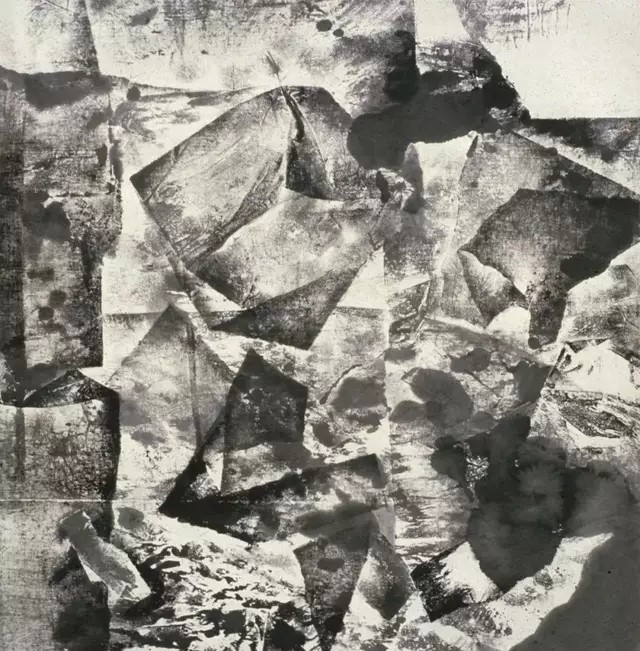

沈忱《作品 无题 No.77-84》宣纸,水墨

96 x 96 cm 1984

沈忱《作品 无题 No.202-85》宣纸,水墨

99 x 104 cm x 3 1985