文 李旭辉 译 贺潇 图 林冠艺术基金会

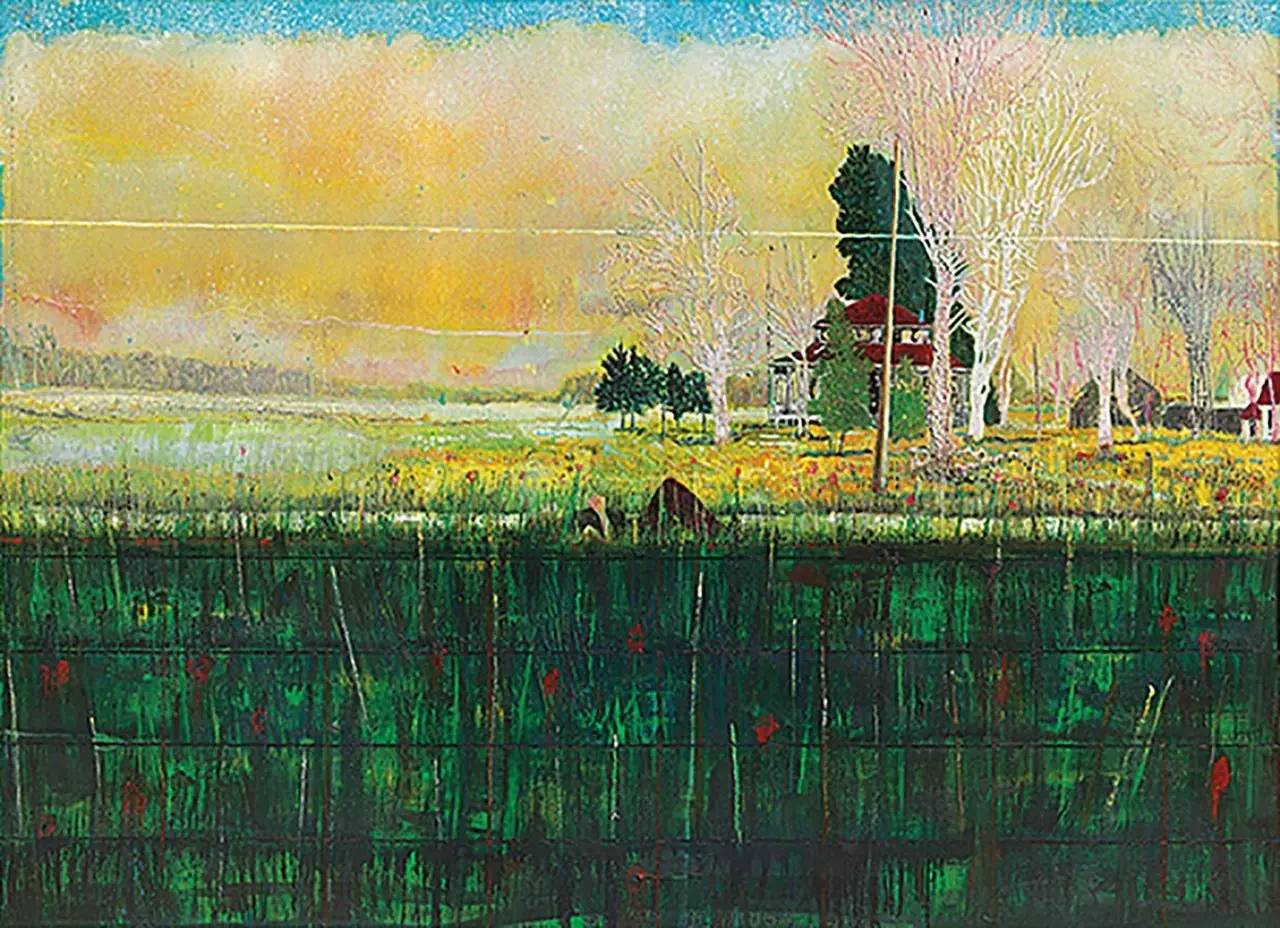

“木屋与独舟:世界的不合理沉默”展览现场图片林冠艺术基金会,北京,2017

图中作品《泥沼》(1990年),《玫瑰谷》(1991年),《水泥屋II 》 1992年,《布里埃(内部)》(1999年)©彼得·多依格图片拍摄:李杰明©林冠艺术基金会

彼得·多依格出生于苏格兰首府爱丁堡,在特立尼达岛和加拿大度过了童年,1979年他回到英国,先后就读于温布尔登艺术学院和圣马丁艺术学院,并在伦敦切尔西艺术学院获得艺术硕士学位。从2002年至今,他在特立尼达工作和生活。1990年他荣获白教堂艺术家奖,1993年作品《吸墨纸》获得“约翰摩尔奖”,1994年荣获“泰纳奖”提名,开始享有国际声誉。彼得·多依格钟爱风景绘画,这无疑与他的生存处境有关。

谈论起风景画,欧洲文明在近代有段丰富的演变史,在19世纪末20世纪初风景绘画作为一种特别的艺术语言出现在欧洲艺术史中,事实上身上背负着多重含义与指向。作为一种古典精神的遗存,大量的风景艺术家们仍然停留在一种复杂的复古情绪里。

从塞尚开始,自然经验可以根据艺术家个体理念而改变,人造景观在20世纪作为一种建构资本主义精神的摹本,在科技平民化的背景中不断拓展,不知不觉中人类已经生活在一个自我编织巨型景观世界里,这也就使得人与真实的自然空间距离越来越远。更糟糕的是已有的景观世界在商业和科技的刺激和鼓励下,更替也在逐渐加速。为了应对,人们只能依顺于不断升级的科技,更替观念和技术来缓解被淘汰的恐惧感。因此人类也变得越来越像仓鼠生存在科技编织的娱乐摩天轮里。

彼得·多依格《白昼天文学》1997-1998年200 x 280厘米布面油画私人收藏©彼得·多依格。版权所有,DACS 2017,摄影©2014佳士得图片有限公司

能冷眼旁观这一切并非易事,彼得·多依格的绘画经验得益于其长时间与自然相处的经历,童年时代在加拿大魁北克森林中的生存,给予了艺术家一条理解自我与现代文明的缓冲带。彼得·多依格中期大量风景绘画也是来源于此。当我们仔细观察彼得·多依格的创作时会发现,八十年代早期,艺术家的创作主要表现的是大都市混乱、野蛮的一面。他喜欢用细碎的线条来描绘建筑和场景,整个画面处于极不稳定的构图框架里,而在中期创作中逐渐体现出其规律性一面,即图像的分割和重构,例如1991年《白色独木舟》这幅作品是1990年《泥沼》的再创作,作品的画面被水面分割为上下两层空间,白色如幽灵般的船只处于两重世界之间,彼得·多依格谈到《白色独木舟》受到电影《黑色星期五》的影响,在剧情中主人公不断逃离连环杀手的追杀,来到小舟上获得片刻的安宁,但还是难逃惨死的噩运。画面上部自然空间里树木有序的生长被描绘得晦暗不明,水面的景象却杂乱并充满了危机,红色如血迹般在白色小舟旁逐渐晕染开来,一些黑色的空洞中伸出腐败的枝干,仿佛受到瘟疫的感染。一些白色的光斑出现在周边,又像是幽灵的面孔。在艺术家的创作里,抽象和具象同时并存,现实和幻想相互交织,白色的失去轮廓的小舟仿佛是一个暂停键,或像一个庇护所,它停止在水面中间,似乎会吸引着下一位登船者。当然彼得·多依格不是第一位描绘神秘受难题材的艺术家,像德国艺术家阿诺德·勃科林1883年绘制的《死亡之岛》:一个白色修士乘着一艘小舟登上一座半人工、半自然的小岛。直角方形的建筑物在山体中若影若现,整个山体又包裹着如同烈火般匆匆郁郁的树林,而水面却被处理成黑和红棕相间的颜色。美国画家乔治·克雷伯·宾厄姆在1845年的创作中同样使用了小舟这一道具,只不过画家将背景处理为一种晦暗的暖灰色,而在小舟上加上了两位若有所思的皮货商以及一只拴在船头的黑猫。

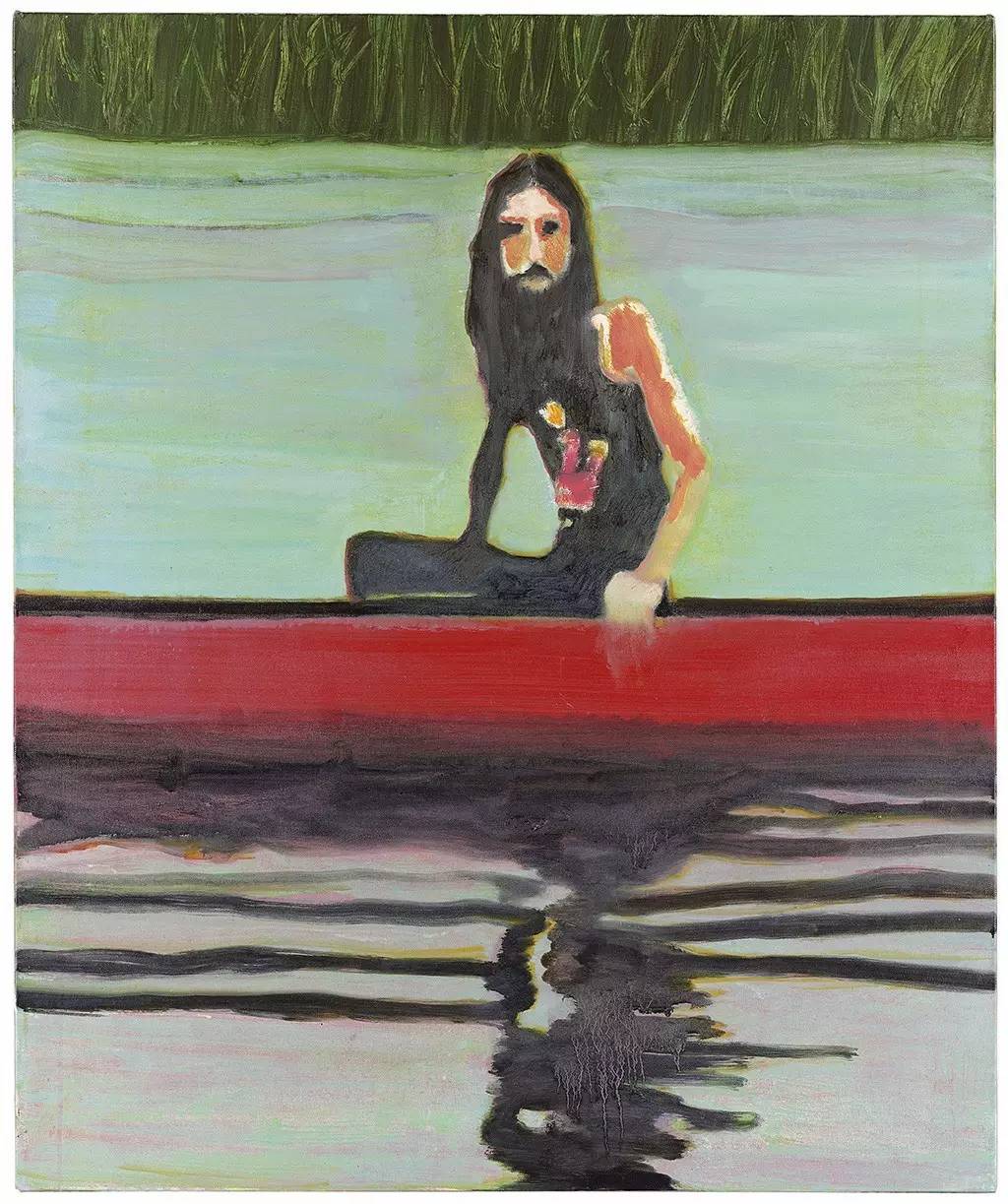

“独舟”系列一直在彼得·多依格的创作中发展,无疑2010年《红舟》是典型的。创作这幅作品的背景因为艺术家是收集黑胶唱片的发烧友,在白教堂个展中,其亲自列出了自己最喜欢的100首歌曲。画面灵感来源于20世纪七十年代的黑胶唱片《杜安·奥尔曼选集》的内页,六个奥尔曼兄弟乐队的成员坐在一个红色独木舟内。多依格在画面上描绘了红色的独木舟,仅仅保留了贝司手贝利·奥克利,因为觉得他长得像耶稣。红色独木舟与绿色湖面对比强烈,湖面上方衬以深绿色草地。在这里颜色的流动也变成了水的一部分,画面中人物放在独木舟上的左手似乎正在流淌进湖水中。彼得·多依格曾提到这幅作品受到了亨利·马蒂斯1908年《有乌龟的沐浴者》的影响,他说道:“这幅画对空间的分隔是如此勇敢,它时常使你感到困惑,因为你不知道自己到底在看什么。”在“舟”系列里艺术家将画面分隔成了几块抽象水平带,唱片宣传照、艺术家的记忆、小岛的风景在此碰撞混合,他一共以此为题材画了三幅作品。

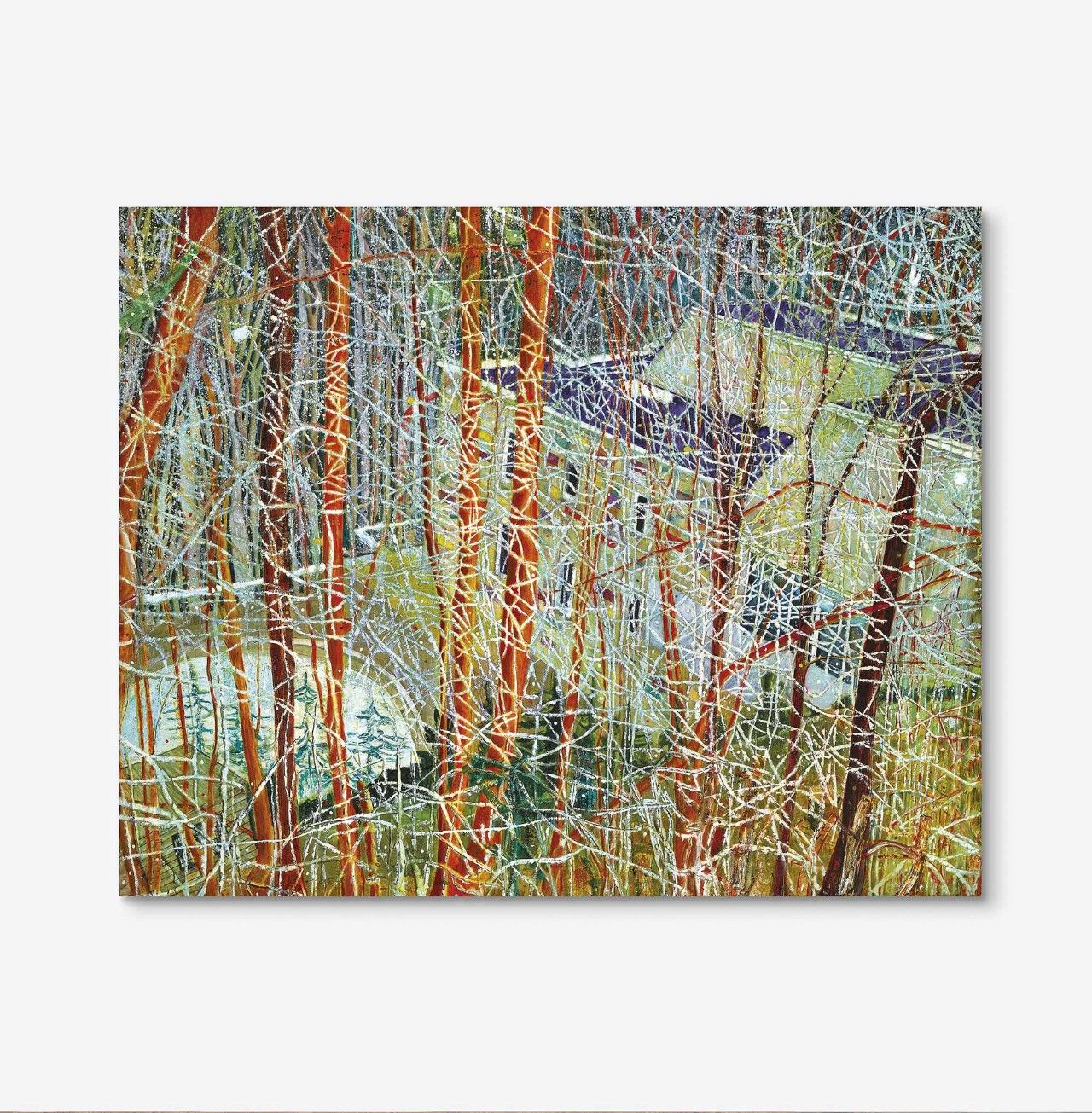

彼得·多依格《峡谷中的建筑师之家》1991年200 x 250 厘米布面油画私人收藏©彼得·多依格。版权所有,DACS 2017, 摄影©2016佳士得图片有限公司

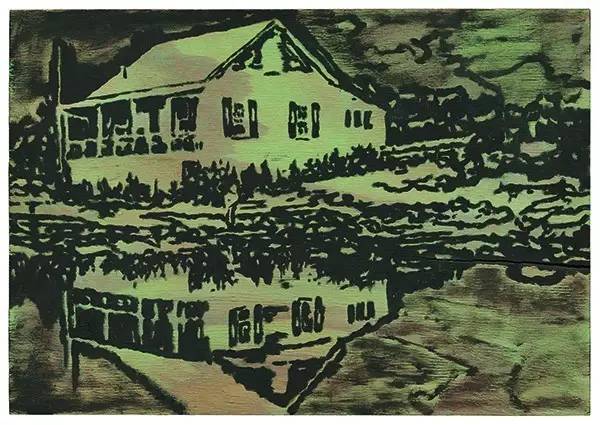

彼得·多依格《森林营地》 31.4 x 50厘米纸板油画 1996年 私人收藏©彼得·多依格。版权所有,DACS 2017,摄影 ©2017佳士得图片有限公司

彼得·多依格的艺术生涯也并不是一帆风顺,1991年他曾经差点放弃了绘画,世界也差一点失去一位艺术大师。那时他刚刚硕士毕业,但毕业创作一幅都没有卖出去,他对绘画心灰意冷,已经35岁的他为生活所迫打算放弃绘画。后来他获得了白教堂艺术奖,并举办了白教堂画廊的个展,《峡谷中的建筑师之家》被藏家收藏,这成为了他艺术生涯的转折点。这也是多依格第一次描绘透过层层密林看到对面的小屋,从此开始了建筑与自然的对话。1994年《水泥小屋西侧》画家将森林放到画面的前景,透过光斑隐约的丛林观看一座有着蒙德里安图案的现代建筑。与隐没在昏暗空间里的黝黯泛红的树木相比,建筑的白色显得虚假如同幻影,在这幅画中多依格描绘了勒·柯布西耶在法国南部布里埃森林设计建造的乌托邦式集体住宅。这栋住宅建于1957年,是欧洲战后提倡民主化居住新形式的基础混凝土结构建筑之一,使用不到20年就遭到废弃,乌托邦的幻象被打碎。此后多依格继续创作了《水泥小屋》、《水泥小屋之二》以及水泥小屋内景《布里埃》。在对建筑内景的描绘中,画家强调着时间对建筑的侵蚀,五彩的地板上积满了尘埃。并且以一个留空底色的梯子显示着某种漫不经心的虚伪,远景中白色的建筑如同幻影般出现在窗口对面。在创作《布里埃》之后,多依格同样延续性地创作大量硬边绘画,2002年的《图像室》,2007的《花房》,2011年《壁画》都是大尺幅的创作,从某种程度都是在延续着《布里埃》的思考方式。而这系列创作都是画家2002年从英国切尔西搬到特立尼达和多巴哥后创作的。

彼得·多依格 《红舟》92 x 76.4厘米 布面油画 2000年 私人收藏©彼得·多依格。版权所有,DACS 2017,摄影©2013佳士得 图片有限公司

对于喜欢蒙克·基弗、吕佩尔茨等表现主义艺术的观众而言,彼得·多依格的创作在新的空间维度给予一道新的文明大餐。由弗朗西斯·奥切德策展的彼得·多依格的中国及亚洲首展“木屋与独舟:世界的不合理沉默”在北京林冠艺术基金会展出。展览重点呈现彼得·多依格19幅跨越十五年的作品,包括纸本画作、布面油画、木板油画等,策展人在空间别出心裁加入了存在主义哲学家加缪的短语,并在休息室准备大量有关彼得·多依格和加缪的书籍。化为一种对土地及众生的深刻书写。