文 王晓睿 译 贺潇 图 魔金石空间

在艺术的道路上,人们会努力掌握所有的技法,构建系统的审美取向,对于作品的评价往往由已知的视觉经验、教育经验为支撑,但是知识的过度堆积难免让人陷入认知的窠臼。正如艺术家唐永祥提出,在绘画这条狭窄的路上,如果一切皆由自己掌控,也就扼杀了更多的可能性。记住之后便要试着忘掉,放弃过多的“我执”。于是,在创作中艺术家放弃过多主观的思考和某个特定的方向,进入一种无知无识的状态,也就破除了所有的局限,在可控和不可控之间寻找平衡。

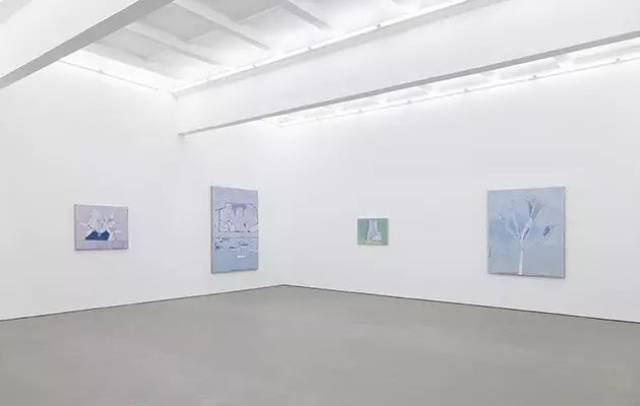

唐永祥个展 魔金石空间

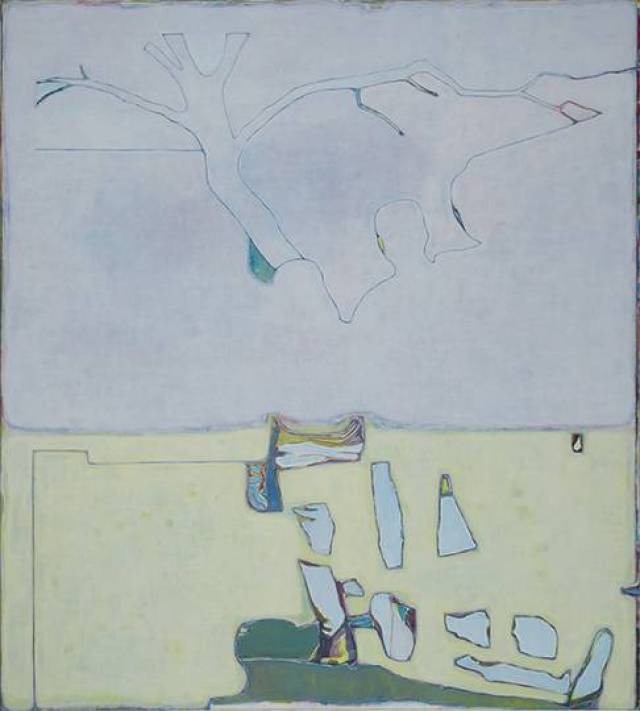

在唐永祥的作品中,我们常常会捕捉到日常生活中的某些场景,如香蕉、枝干、花,或者是身体的某个局部,这是因为他在创作中会以某个实在的图像作为框架,在简单的思考之后便进入了与图像的磨合。创作的过程漫长而艰辛,他与画面不断对话、较量,对抗,妥协,日复一日地用笔刷在画布上反复书写,一个色块的变化带动另一个色块,空间与空间相互碰撞。在反复叠加中,日常图像中的诸多细节逐渐变得模糊,最终消解为线条勾勒的轮廓,常常作为背景的负形和占据视觉焦点的正形,在视觉经验上趋于平等。被拉平的还有情绪,以及附着在画面之上的一切。

艺术家并不会遵循传统意义上的审美,选择容易入画的图像,而是试图寻找一些不好控制,甚至是大多数人看来难以构图的像。这就像唐永祥在学院中以写实为专业,当绘画的较量变成了“谁画得更像照片”,也就失去了创作的动力。于是,他在难以控制的图像中辗转腾挪,在挑战中寻找乐趣,摒弃了过多的预设和已知,将绘画代入了全然未知的境地。大部分时间则是等待,等待灵光乍现的时刻,拨开重重迷雾,一切豁然开朗,彼时,画面与他真正贴近,在思想和气质上不属于任何人,只属于自己。

展厅中占据了整面墙的大幅作品《一堆东西和几个桶下面是一片蓝色》,目之所及只是色块的堆积。艺术家透露,画面上曾出现过一群人行走的图像,之后又被层层掩盖,当人们走进仔细观察,凭借线条依稀能够分辨出些许轮廓,色块的某些凹陷其实是人坐在那里留下来的痕迹。然而在不断地堆叠之下,却似乎什么也没有发生。一层一层的空间被创造又涂抹干净,只是在形与形的边沿留下彩虹色的痕迹,如岩层的横截面一样堆积,那是时间冲刷留下的吉光片羽。画面最终的呈现像极了《百年孤独》的结局,布恩迪亚家族灭亡,连他们居住的马孔多城镇也被飓风从地面一扫而光,从人们的记忆中的结局彻底抹掉,连文字都没有留下。人生也大抵如此,天空不留痕迹,鸟儿已经飞过。

《粉色背景里一束花一个圆》 80×100cm 布面油画 2017年

《香蕉旁边有条黑线》 80×100cm 布面油画 2017年

谈到创作的灵感,艺术家会从生活中所见的图册、摄影、雕塑等各种各样的形式中获得,绘画是以图像的方式呈现,但是艺术没有边界,他也反复提醒自己不拘泥于任何一种情趣,并极力避免走进“画得舒服”的陷阱,一旦走进舒适圈,便失去了挑战的动力,走向平庸无趣。偶尔闪现的精彩瞬间,若与己无关,也要下决心破掉。与此同时,他力图避免画面的太过完美,在他看来,完美犹如没有窗户的房间,装饰的再精美也显得死气沉沉,这些故意留下的小破绽像是开了一扇窗,能让人透透气。就连真实和想象也无需分辨,误读可能导向新的可能性,所有的一切都只是通过自己的方式寻找心之所向。

《粉色背景里一束花一个圆》80×100cm 布面油画 2017年

《树下有几个背影》 180×200cm 布面油画 2017年

值得一提的是,唐永祥的创作过程与他钟爱的意识流小说在结构上互相呼应。画画的过程打破了现实的时间顺序,没有开始也没有结束,只是以个人意识流动为线索,有时絮絮叨叨不知所云,有时则灵感乍现妙语连珠,现实中的一瞬可能爆发出千头万绪,漫长的时间也可能只存了一念。过去、现在、未来相互交错,瞬间亦是永恒。不管是小说还是绘画,“其实都是对多面的、陌生的、难以界说的内在精神的书写,无论它表现的多么脱离常规,错综复杂,总要尽可能不夹杂任何外来异物,将它表现出来”(《现代小说》,弗吉尼亚·伍尔夫)。

然而当作品一旦离开工作室,艺术家就退居幕后。对唐永祥来说,对抗的过程已经结束,至于布展甚至给作品起名字,都与创作者无关。或者可以说,当画面的“工作”结束之后,其他人的创作才刚刚开始,唐永祥以开放的姿态,给他人留下更多的可能性。