文 王薇 译 贺潇 图 芳草地画廊

作为杨韬展览项目的六分之一,在芳草地画廊798空间举办的“寓言与场所”展现了艺术家近年来的部分艺术创作及相关思考。在颠覆原有创作标准及观看经验的同时,杨韬试图将艺术创作的权力让渡、交付于他者。随着作品内在信息量及复合度的不断增加,其外在呈现却愈发显示出一种举重若轻的形式特质。

杨韬“寓言与场所”芳草地画廊798空间展览现场

798:展览现场的一个展示柜中呈现了一些现成品,它们和展出作品之间是怎样的关系?

杨韬:这次展览是我整个展览项目的六分之一,总体创作方向越来越“不艺术”,作品中的那些图像基本都有来源,只是在原有的图形、空间结构上做了一些转换。那个柜子呈现的其实是一个类文献的线索,从文字、图像、物品到3D打印,把作品生成背后的参照系做了一个简单呈现,它对应的是我的创作系统。

798:此次展出的作品包含了诸多艺术史中的图像元素,经过转换之后它们呈现出一种既熟悉又陌生的感受。能否谈谈与此相关的思考?

杨韬:2008年以后,我的工作分为三条线索。一是在转移创作标准,比如脱离艺术家的个人经验,脱离传统的创作系统,进入到包括地下空间、无人区等在内的工作室之外的特殊现场,也做了一些田野调查、城市信息采集,经过整理后重新排布,再次构成形态化、概念化的工作结果。第二条线索是,颠覆一些原有的观看经验。传统的图像生产无非就是一个色彩排序的问题,这个展览中的作品基本上采用了无彩色系,把光作为一个主要媒介。不再是画造型,而是控制画布上的笔触、厚度和光之间的关系。我希望画面里有更多层,就像照片的透明层。在天光下,画面在不同时间都会产生变化。这样就把绘画和环境、时间连接起来了。人的视觉经验是有一个定势的,比如,当你距离画面比较远的时候可能只看到一片白,很难识别具体形象,但当你走近画面之后,无论退多远,在意识中对画面已经有固定认识了。我更在乎观者在靠近画面之前产生的特殊感受。第三条线索是,把艺术家创作的权力交付给包括人、光、空间、时间等在内的不同的他者。我希望使绘画跳离原有的图像生产方式,去除色彩表皮。原本的计划是定期去改变展出作品的颜色,把已经完成的画面标注成一个基底,把再次改变它的权力交给任何人。我在此次展出的“集装箱”单元中把白画作为幕布,将其与投影的叠合以及图像本身带有色彩的部分做了层层剥离,视频部分又是关于大量城市项目的现场、手稿。从概念上完成了现场的真实影像与已有的传统图像之间的叠合。

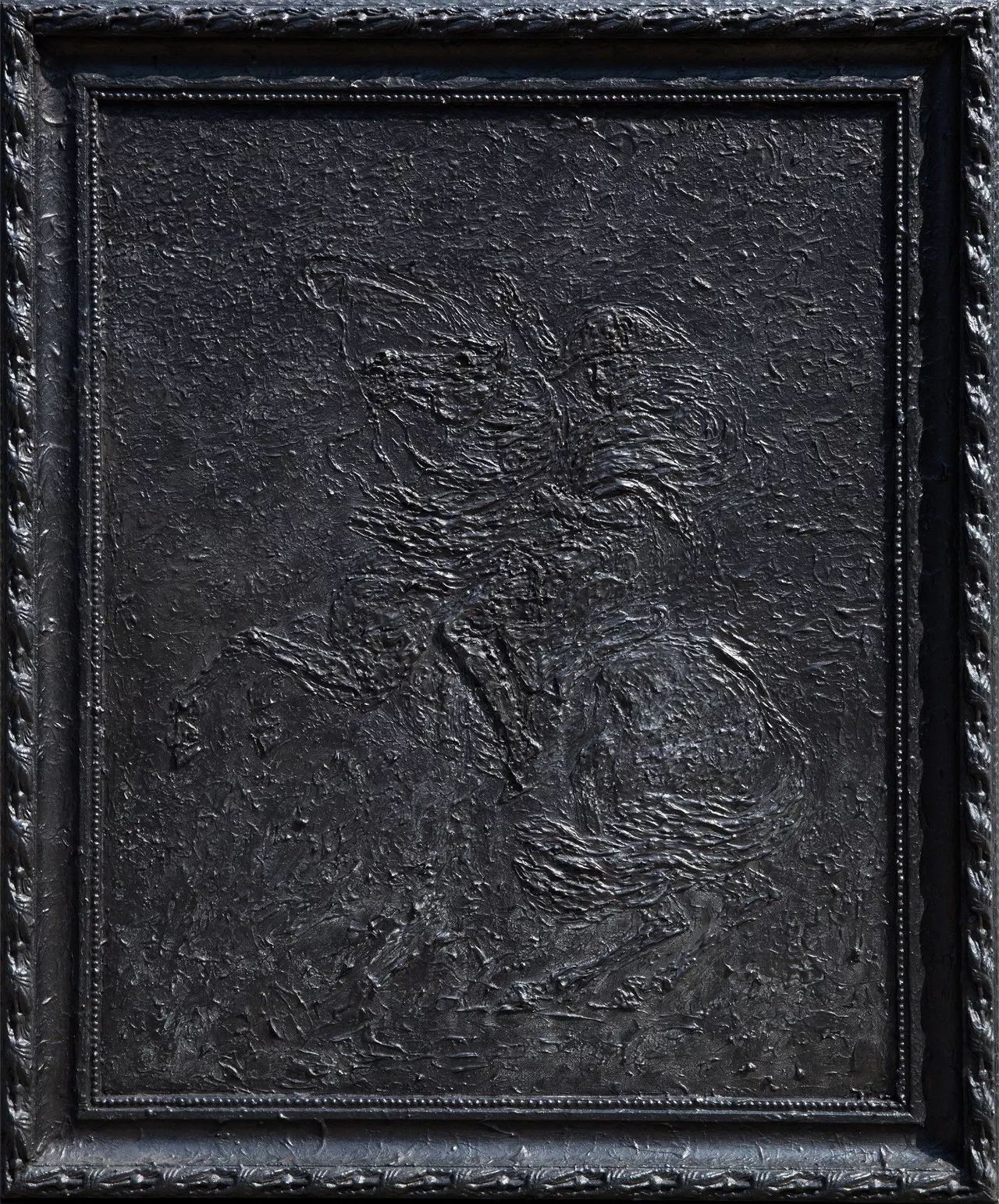

《深灰实验》121.5×101.5cm 综合材料 2008年

798:在《图像生产》系列中,作品以单一的色彩呈现出一种带有肌理感的画面。绘画性元素似乎被有意削弱了?

杨韬:传统绘画特别强调边界感,而我希望尽量去除这个边界,让形体与形体之间在一个空间里呈现各种变化。把画面的主角去除掉,让它成为一个跟光对应的场域。这只是我工作的一部分,主要的工作方向还是试图将艺术的权力彻底下放。艺术家只去设置具有公共性的核心概念,让不同的因素介入到作品当中,共同形成一个痕迹,从而产生一个新的形态。

798:在本次展览中,《图像生产》系列中的一个作品采用了多媒体的成像手段,在面貌上与该系列其它作品颇为不同。

杨韬:这个作品是交互式的,人出现的时候就会产生图像。人的影子应该是暗的,但在那个参数化的程式里面背景是暗的,人的影子是彩色的。这属于艺术家比较个人化的游戏设置,但需要公共性的参与才能产生不可复制的动态图像。

《图像生产-3号》直径200cm 综合材料 2014-2016年

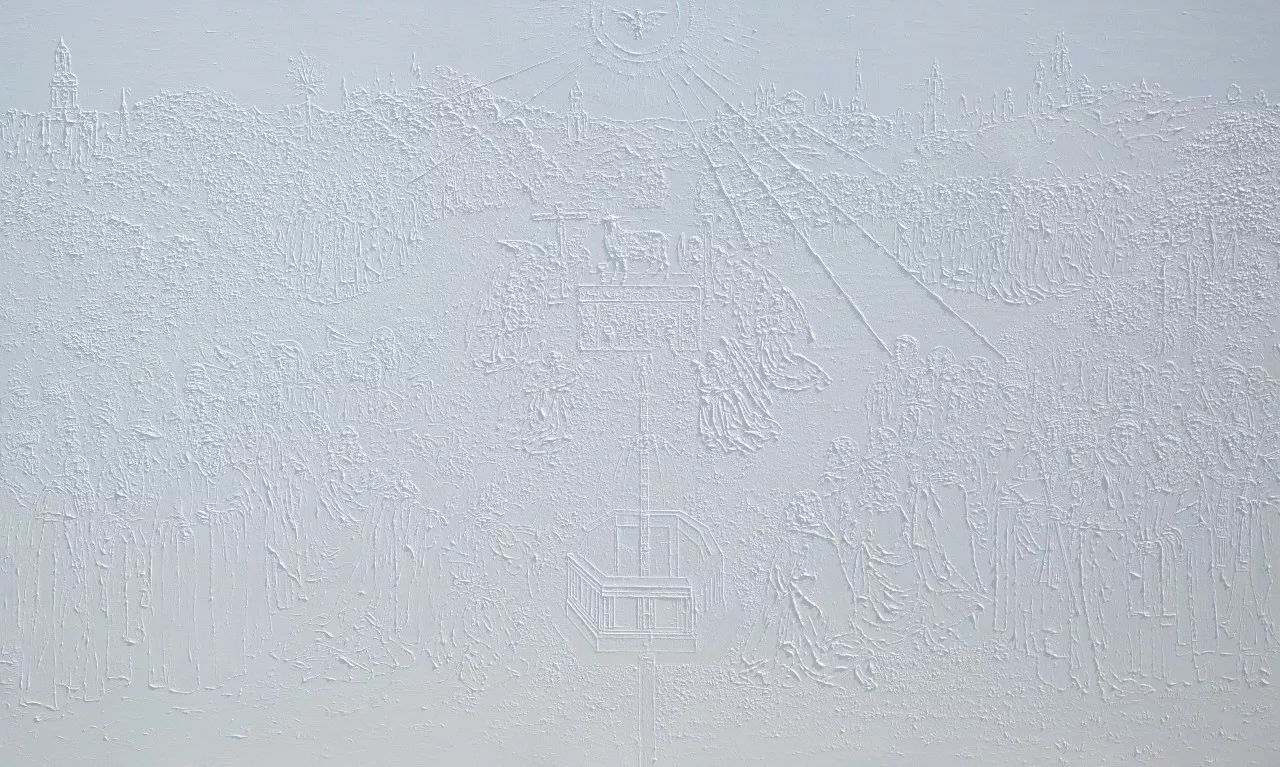

《图像生产-9号》240×400cm 综合材料 2012-2017年

798:雕塑作品系列《干预的褶皱研究》似乎带有某种古典雕塑的质感及形态,但却以遮蔽的方式掩盖了具体的形象。这是出于怎样的考虑?

杨韬:我采集了一些被废弃的物品,比如中国早期城市化时期出现的大量仿欧洲的雕塑,以及现成品、3D扫描物等。把它们集结在一起重新排布出一个形态,并再次扫描,形成一个“物品”。也就是以反智的方式将一切原有信息重新组合,并融合当下技术,使它的复合度越来越高,形态越来越模糊,产生超出传统认知的新形态。其实整个展览作品的复合度都很高,如果把传统的图像比作是一个照片,那么我的作品就像是几十个透明层叠在一起的感觉。通过这样的方式,创作的包容度、开放度就会越来越高。用复合的方式反映当下的文化形态,并成为一种新文化的基础。比如,《蓝图·复写》系列,一张图在不停的重叠中变成一个印记,任何人多加几笔并不会过多影响其原有形态。总体上,是在以一种非艺术的方式进行创作。

798:《平行密码》系列、展厅角落的作品《漩涡》,以及之前在侨福芳草地展出的作品《空束》均应用了丝线材料,这一媒介传达了怎样的观念?

杨韬:首先,我在以艺术的方式介入公共空间的时候发现一个权力上的问题,就是作品不能“重”。原来的艺术作品是以一种占领空间的方式形成视线上的遮挡,而我一直希望艺术能够很“轻”地介入任何场所。在以丝线为媒介的这个作品系列里,公共空间与艺术作品之间呈现出一种温和而轻巧的关系。比如《漩涡》这个作品在表达“隐遁”的同时,对空间的占领又是极轻的。

《干预的褶皱研究-彼此》140×55×90cm 综合材料 2014年

《干预的褶皱研究-情爱》148×115×55cm 综合材料 2014年

798:以艺术的方式介入公共空间是你工作中的一个重要方向,能否结合实例谈谈与此相关的思考?

杨韬:艺术介入空间有多种方式,我在这方面做了大量工作,希望以很轻的方式,彻底消解一个空间原有的属性。比如,侨福芳草地的空间都是金属和玻璃,而且挑空非常高,如果换一种材料制作《空束》几乎不可能,所以我用丝线包裹了一束光,形成一个光壳。室内空气的流动又会使丝线产生颤动,其本身又具有了光的感觉。这种材料的选择也是我实验了很多年的结果。另外,在做《空束》时,侨福芳草地十楼美术馆刚刚完全开放,大众并不知这个美术馆的存在。同时,侨福的整个动线导致人们下电梯后容易左右分流,所以前端缺少一个吸引大众走到最西侧的指示。这个作品从艺术角度、公共动线倒流的角度出发,形成侨福芳草地唯一一个密切连接建筑空间和大众的作品。当时,我把工作室搬进了十楼的美术馆,在那里留下了一年半的工作痕迹。将工作现场平移到一个综合体之后,对空间具有了细微的了解,并逐渐产生了《空束》的呈现形式。侨福芳草地的空间中潜藏着这样一个可能性,被我遇到了。我一直以看似综合的艺术方法,试图产生一个具有公共性的工作结果。这件作品被公众转发1700万次,对作品所在空间的再次传播也起到了一定作用。

798:不仅在媒介应用上,你的作品在面貌呈现上也较为多元。

杨韬:符号也是我们摆脱的一个重点。我在创作上不愿过多重复,总是不自觉地反抗自己、颠覆自己。我的展览看上去更像一个联展,碎片感、切割感比较强。