文 李旭辉 译 李竹君 图 空间站

现实主义的起源或者与我们想象的并不一样,在早期它无法以自身的独立存在于人类的历史空间,而必须以宗教为依托来传播,当我们从今天的视角去窥视十五世纪的绘画时会了解现实主义的生成与当时的时代语境。将绘画的对象通过透视和相对客观的描述来再现于画布上,这在三至十三世纪的欧洲人那是找不到的。

“李大方:一个左派”空间站展览现场

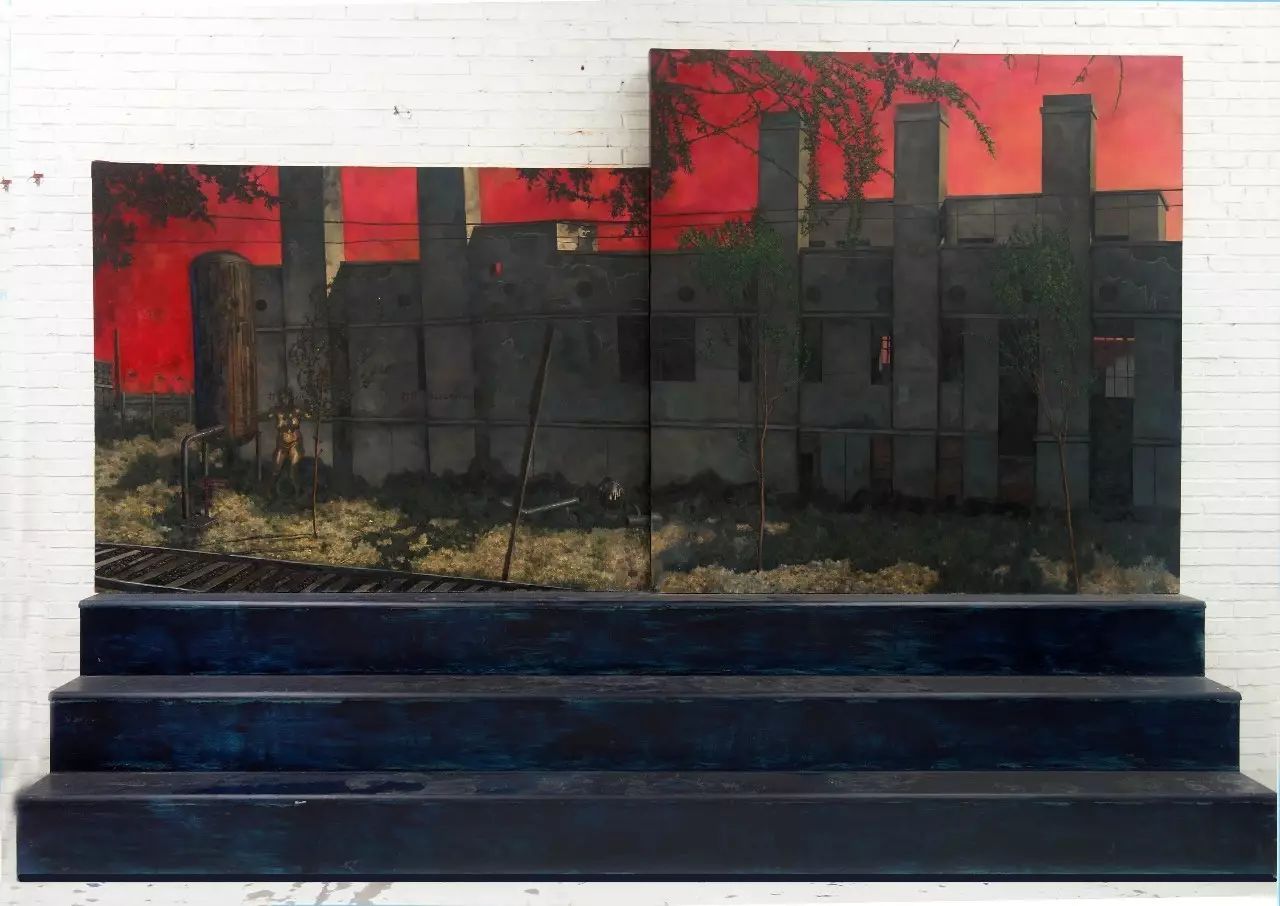

《妻子》装置绘画,布面,板面油画,着色木头 260×382cm 2016年

十四世纪的人文运动从文学和诗歌开始,体现在不重墨描绘彼岸或未知事物,而强调表现现实的生存本身,强调“以人的思想替代神的思想”。而在绘画上,最早的现实主义绘画先驱乔托以近乎刻板的方式描绘真实的人物表情和肢体动作,并事无巨细地描绘所有物品;而在马萨乔的绘画中,艺术家开始将人物实实在在放置在空间里,以科学的透视法和光影处理来获得人物在空间中的三维效果。

李大方在访谈中曾谈到过对乔托处理事物方式的喜爱,特别是对事物接近笨拙的处理方式,而这种方式也出现于空间站的展览“一个左派”的作品当中。作品中描绘的对象主要是李大方曾生活过或经历过的一些日常风景,但这些作品被镶嵌在一个个带着红色背景或台阶的类似于老式舞台的形式中,这些形式让人联想到中世纪流行的祭坛画。但在李大方的作品里却没有祭坛画的华丽、整洁与对称,作品显露出庸常、繁琐、颓废、腐烂及锈迹斑驳,人物形象也被描绘成一种迷离与反常。我们如何切入到作品所要描述的对象当中呢?如何去观看这种兼备了写实主义的朴质、表现主义的病态和祭坛画的神圣形式的图像?

我们可以从多个方面来谈。第一方面是绘画的写实技巧,民国时代开始被注重引入的西洋绘画中以法国古典写实为代表,这与建国后从鲁艺走出的苏派写实方式既有关联又有不同。前者强调用线、体积塑造,采用晕染或积点的方式;而苏式写实吸收了印象派对光色的处理知识,强调用面和色彩的互补来构成物象关系。对李大方而言,其早期的创作一直受苏式绘画传统的影响,并在苏式训练的基础上尝试过表现性的实验。但几年后,艺术家就脱离这种以自我表现为主的方式,转而以更加整体的方式来创作。在其后期的创作中采用了更为克制的绘画技巧,这种方式脱胎于照相写实绘画(其曾一度常被用于描绘领袖像或人物肖像,像罗中立的《父亲》就是其中的模范)。但在照相写实的基础上,李大方不仅希望重返乔托那样对事物仔细认知的人文态度,更希望在此基础上发挥艺术家重建幻觉的能动性。因此看似平常的风景绘画,其实每个细节描绘得很细腻,但不一定照搬原来的图像,通过对细节的改动、图像的重构,加入突兀的物体和人物形象来获得图像读解的新的可能,例如像《洞》《一个矮子》对墙面或路面色彩细节的变异,使得庸常的图像获得另一种可读性。

“李大方:一个左派”空间站展览现场

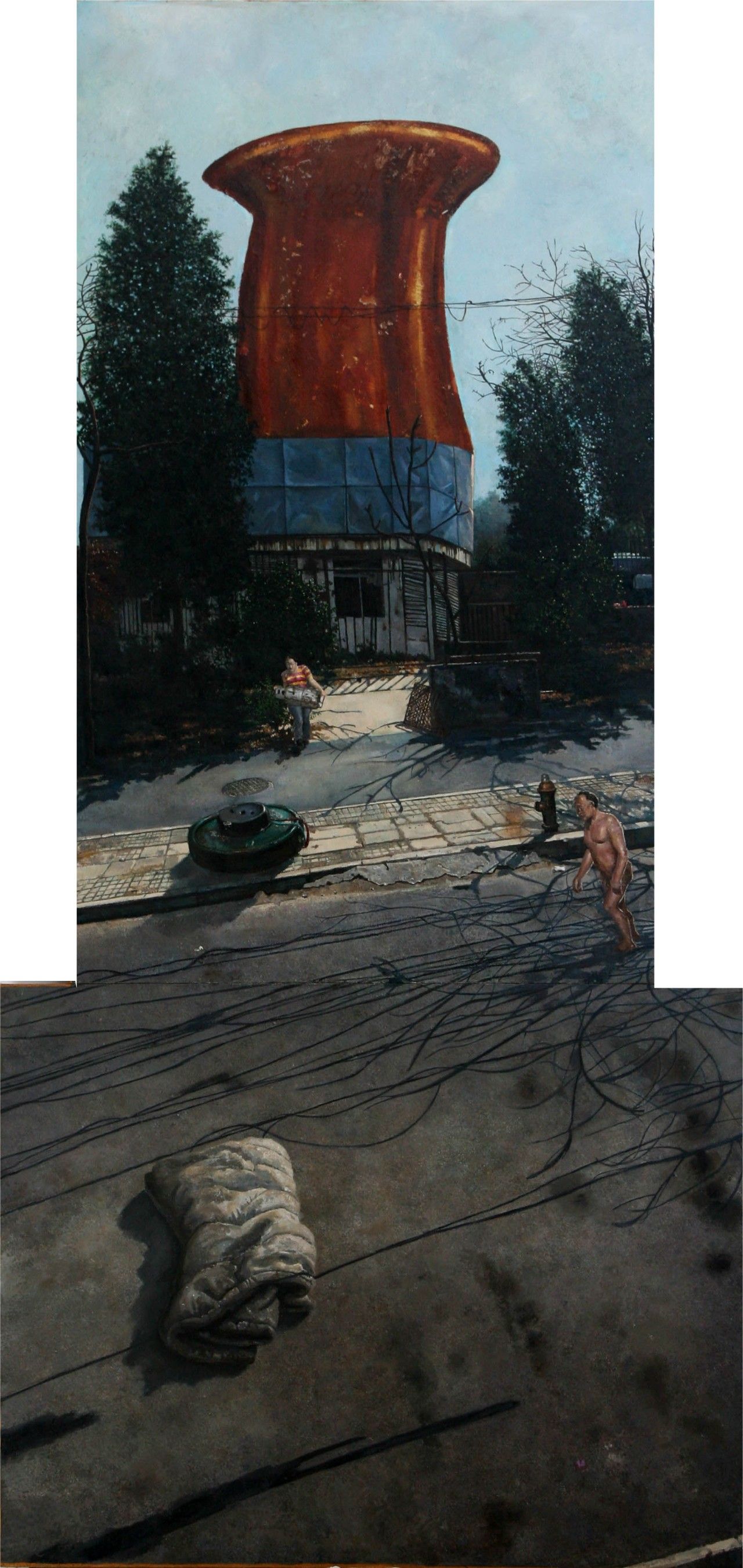

《小营的街》 218×100cm 布面油画 2013年

因此我们可以说李大方的创作已经不是以一种写实主义的方式再现物象,而是企图将物象肢解为他所能经验的“现实时间”。这种“现实时间”对个体的规训和建构无论在画面内部还是外部都是一致的,艺术家与普通人一样是被建构着,无论是过去还是现在,我们都在此“现实时间”里。主体思想产生这种“现实时间”的原因是因为它需要我们处在一个“唯物主义神权”的环境当中。我们很难理解“唯物主义神权”这个词的结构,或者我们用物质主义、娱乐至死等通俗的词汇更能明了现实的处境,但之所以用加入“神权”二字,是因为物质主义是在民主国家属于个体可以自由取舍的态度,但在现实中它是极权主义的一个替身而已,必然会依附到每人的生存时间里。在李大方的创作中,唯物主义神权构成了集体的梦想,像《妻子》《双桥农场》《小营的街》中耸立的建筑物一样,它们曾经是集体机制下人们赖以生存的场域,拥有着被颂扬、被神话的权力,但在国有机制破产之后,神话的光芒就丧失了。但其在漫长劳作中形成的社会机制和人对机制的依赖惯性却没有消失,它们就像失去头颅的身躯一般必须处在一种阴郁无望的生存方式里徘徊,但事实上他们的命运就像所有被送入工厂的原材料一样,榨干后被排泄出去,变为历史的残渣。

就像《洞》《潮白河》对排泄系统的描绘,这些创作逐渐沉淀为一种“渣”美学。在当代艺术中“渣”美学并非是一种新鲜事物,像徐冰、梁硕、艾未未及王久良等一大批艺术家就试图用这种现代时间的消耗残余物来构建自己的作品,枯木、垃圾、过度生产的消费品与被遗弃的群体的残骸等等都可以成为艺术创作构成的一部分。与光鲜的表层相比,这些事物才能拷问一个时代的良知,或者说我们可以质问这种持续性的残忍和冷漠来自哪里?李大方在谈及《潮白河》这件作品时提到,事实上下水管道下的草丛里出现的女子形象原型是艺术家在朝阳黑桥村后的河里看到人们打捞上的一具女尸,而这条河水非常浅,不足以淹死任何人,那么其死因只有两种,他杀或自杀,绝望或欲望都能构成。当然李大方在处理这件作品时并没有描绘任何死亡景象,而是将人物活生生地安置在草丛旁,仿佛是一位停下来欣赏风景的游客,这种处理与人物前面金属篱笆构成一种戏剧化的呼应,仿佛此处真的安全,而人物身后两个污水口不定在什么时候会将其掩埋。

《一个矮子》 布面油画、木板油画 300x266cm 2017年

《铜版》 20x30cm 布面油画 2017年

从以上描述中,或许人们能够找到一些切入李大方创作的通道,但或许我们能够通过艺术家的笔触和巧妙的场景构思来体会社会真实的面貌,其如工人般朴质的描绘,如电影的长镜头般希望捕获到现实的真实一面,但或许我们更应该理解人性中希望以自造的幻觉来遗忘和麻痹自我的本能。特别在中国文化中而言,这种自我麻醉的文化自古有之,消隐哲学在集权文化里转变为消音哲学,例如南宋马麟《秉烛夜游图》中对一位贵族的描绘,其夜晚在宫苑正门等待着他的宾客,美术史家李霖灿认为其主题实际是“夜坐观海棠”,对应苏东坡的诗句“只恐夜深花睡去,更烧高烛照红妆”,将画面从描写贵族娱乐时刻转化为转瞬即逝的美以及哀伤无力维持这种美感的隐喻图像。但在后世画评里将其列为“形似”而弃之不顾。所以反观中国古代绘画当中,现实主义题材非常罕见,而权力阶层也更倾向让人们接触那些不着地的隐逸图像。随着文艺复兴的开始,西方的中世纪过去才五百多年的历史,而东方的对中世纪的反思可能才刚刚开始。