文 李旭辉 译 贺潇 图 TongGallery+Projects

在数码时代,数字图像早已成为私人影像收集的一种普遍方式,每天都在生成上万亿的图像,这些虚拟的像映照着现实表层的繁华和生机,但同时在时间的迁移当中也逐渐被模糊为记忆的沙丘。从数码世界生成一张物质化的图像总是让人心动的,因为这真正事关我们的寻找和选择,无论这种选择是多么私人和微小,都是数码海洋在现实的一次显灵。很长时间里我们对这种显现的方式过于麻木,将其交于机械化的商业流水线。当然我们也可以换一种角度,在李振华的创作中,日常低像素的数码图像被喷绘在宣纸上,再经过后期着色,使得图像的物质属性与内容发生了有趣的交融。事物如同时代的一个个浮萍,串连成了一组有机的生长意志。

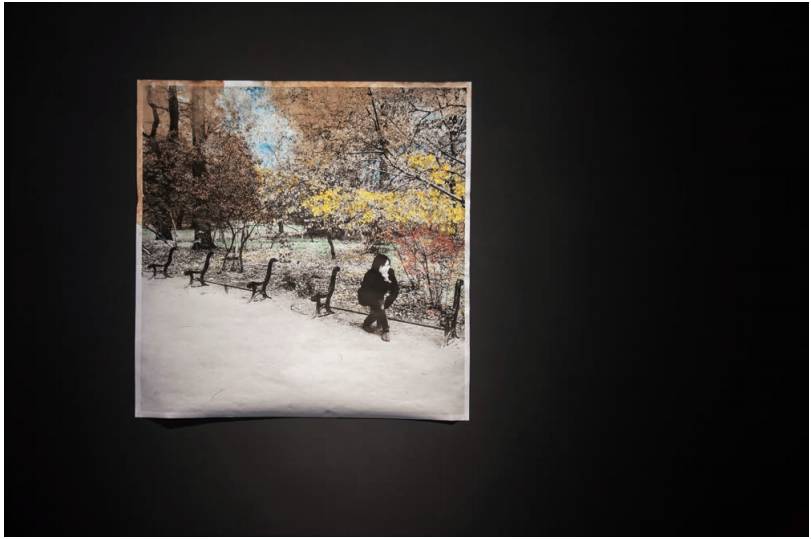

展览现场

798:《春:三个人物,两个风景》是你在TongGallery+Projects的第二次个展,展出作品以摄影为主。在首次个展中,装置作品仍占一定比例,特别是《Cooked》《雪人》等与食物有关,关注物质的转换,这次个展首次采用了宣纸打印的方式,你怎样看待影像在宣纸上的这种转化?另作品中手工着色的缘由是什么?

李振华:我希望个展有一个时间性,作品每年都能在朋友的地方发声,这是非常原初的想法。我一直在试图探讨虚拟图像的物质化,之前的展览涉及到的影像和装置在讲如何以一种超精致的装裱来体现——所见即所得,即你看到的就是全部;而这次个展更像是藏得更深的私人情感。如果说这样的涂鸦(手工涂绘)背后有什么意义,我想可能与图像的自由度和不可控有关。摄影图像的数字化呈现的是对现实的抓取,而色彩晕染的出现会让整个作品生动起来,带来另一种视网膜的感受。黑白照片是表达简约光影特别好的形式,加上宣纸上色,希望能呈现出对某一情况的强调或其他纯粹的事。我邀请朋友来一起完成,与之前做的色彩和图像进行对比,最终选择以现在的方式进行呈现。

798:作品中涉及到三个人物,其中两个是你的朋友,而且都在从事艺术相关的职业。你是怎样看待文本写作阅读和艺术品创作两种不同的工作方式,以及他们各自所面临的处境?

李振华:其实三个人都是我的朋友。不过有一个女孩是我在墨西哥参加研讨会时偶然抓拍的,她就职于一个非常重要的艺术机构,当时在做现场记录,形态非常有趣,于是将她归到这个系列里了。写作和策展是对他者细微工作的体察和理解,而自己的创作可能更多是一种表达的必须,但有时也确实不是那么地必要。这就看你自己处于何种境地,如何去完成这个表达。如去年的个展也是自我表达的一种,我将它称为回到手工的质感训练,这能增进我对当代艺术生产和循环比较深度的理解。但作为策展人或作者,由于不是创作者本身,很难体会在具体工作中所面对的艺术性材质转化。所以作为一个观察者或制造者去创造一件事情,角度和位置是完全不同的。

798:这次展出的作品大多数是从像素较低的数码图片转化而来,因此这五张作品是你经过深思之后在众多图片中做出的选择,那么为何选择这五张图片作为你2017年开年展的内容?它们彼此之间有怎样的联系?

李振华:不管人物还是风景,每张图像背后都有一个故事,而这个故事只有我知道。去年个展“好汉是不能被打败的”讲述的是我与几位朋友之间的私人情感,这次展览更多地使这种私人情感埋得更深,更像是一个向朋友和某个场所致敬的作品,最终它会汇聚成一个很微小的差异。它更像日记,是我对过去几年或更久远的时间与事件做的一种技术的形式,我希望把这种东西保留在一个更微妙的图像里,然后试图让它被他人拾取、获得。

798:在展览中,你选用了两张风景,而且都将图像部分用红色涂抹,这种方式和早期在上海的个展“北方”有哪些不同?或说又有哪些相通之处?

李振华:个展“北方”使用了两百四十四张照片,呈现的是从北京到朝鲜再回到北京的一段时间的图像记录,特别完整。且里面所有的光感都保持一致,拍到什么就呈现什么,没有进行任何处理。而这次展览不是这样,当时在威尼斯,住的地方每天都会看这样的风景,这个风景里没有通常的威尼斯双年展,所以涂抹红色是想强调那些建筑呈现出一条直线,这里面有视觉差,而我确实想拍一条直线出来。

展览现场

《一个虚无的知识分子》1078×1070mm 宣纸打印 手工上色 2017 年

798:从私密个人影像到公共影像的转换,在数码时代变得很普遍,我们在谈公共时,实际上是有区分的,有专业内部的公共空间,也有大众文化空间,那么影像从大众审美的范畴进入到专业美术空间需要哪些要素来支撑?之前你谈到中国艺术家在进入当代艺术时变得十分胆怯,那么你是否认为自己的创作是一种非常大胆的切入方式?例如之前的装置和《雪人》是否有着内在思考方式的线索在?

李振华:私人隐秘影像和公共影像的关系,在当代艺术有它自身存在的悖论,它同时面对着私人内心的和公共的两个不同部分。那么在这里面,艺术家的创作可以是隐秘存在的,同时也可以作为表演出现在大众的空间中。而影像从大众审美范畴进入专业美术空间也是时代变化的结果,当所有人都开始使用这种媒介进行创作时,我们是不是需要重新考虑现在的艺术形式是如何地成熟到这个地步,让大家可以使用一种简单的异域传递媒介,并让它成为经典?这个悖论在艺术系统中也存在,任何被确认的既是当代,也将成为过去,这是我理解的方式。关于之前提到的中国当代艺术家的胆怯,是因为许多人在实验性艺术方面考虑地过多了,因为实验本身没有非常清晰的框架与对应关系。但为什么大家面对这种状态时仍旧胆怯?是因为经济循环、政治环境?还是其他东西的需要?这也是我关心的。我认为我创作切入的方式没有那么大胆,而是比较私人、内敛、安静和温馨的。但由于我身份的介入,所以还是有实验的地方。如何成为当代艺术家对我来说完全不重要,重要的是我如何转化艺术家身份的位置来获得其他的可能性,并从不同角度切入到当代艺术的实践中,这是我关心的,所以如果说大胆也是因为这个方面。我并不希望自己真的成为大家所认为的那种艺术家,因为那种固定位置或框架所带来的稳定性就如同现在的策展工作一样,我希望处于一种焦灼的、不稳定的状态里,超越自身的限制、经验去工作。那么回到这个问题,我的工作必须是新的,一部分来自于我的经验,另一部分来自于我是如何做冒险,和其他艺术家、机构一起冒险,这是我期望达成的情况。而关于装置作品《雪人》,我希望带入另外一些身份上的认同感,使用杜尚所讲的关于逐个我和复数个我之间的游戏,一个属于过去一个属于现在,但在这件作品中经验是重合的,另外它也是一个表演性的作品,很多艺术家参与其中,也许能给大家带来另外一种融洽平和的感觉。

展览现场

798:作为一位新媒体策展人,你的作品本身也在借用不同的媒介来阐释自己的艺术思想,那么这些媒介是否在你的创作中只会存在于一时?创作之后是否还会去主动发掘媒介更多的可能性?例如像此次的宣纸和低像素图像。

李振华:新媒体策展是我这十七年来的工作方向,我希望打破人们关于新媒体就是声光电的基础概念。新媒体可以是生物艺术,也可以是任何一种媒介,保持这种开放性很重要。而对我来讲,我个人不是一位职业艺术家,所以每次需要其他艺术家给予帮助,那么在构想时,我希望我的工作能传递一种最简单、平和的状态。尤其最近的展览,希望大家能切身有感。也许观众会在观展时受伤,甚至呕吐,但我希望这是完全的身体体验和生理反应。就创作本身而言,所有的事情生于虚空,所以我希望我个人的工作状态永远处于那种平静的、虚空的状态。