文 李旭辉 译 李竹君&格雷戈·麦克申 图 当代唐人艺术中心

随着八十年代思想启蒙,大量鲁美新艺术家应运而生,秦琦从2002年开始在艺术界崭露头角,通过持续不断地创作,个人观念的不断否定与推进,展现出新一代绘画艺术的独特历程。这期间,他经历了始于2000年初的青春图像和寓言叙事,2004年转入针对图像的实验,之后又从图像的“事件性”和“未完成性”中撤出,开启绘画中的形象与结构的自觉,以及画面的重量、笔触与视觉的推进。2010年秦琦在上海民生现代美术馆举办了大型个展“椅子也可以救人”颇为瞩目,这使得他成为新绘画的代表。可以看出秦琦早期的创作中有大量借鉴和模仿,在琐碎、日常的描绘之后,他的创作呈现出特有的趣味性,这些趣味来源于画面场景的重建和不同艺术风格的运用当中。

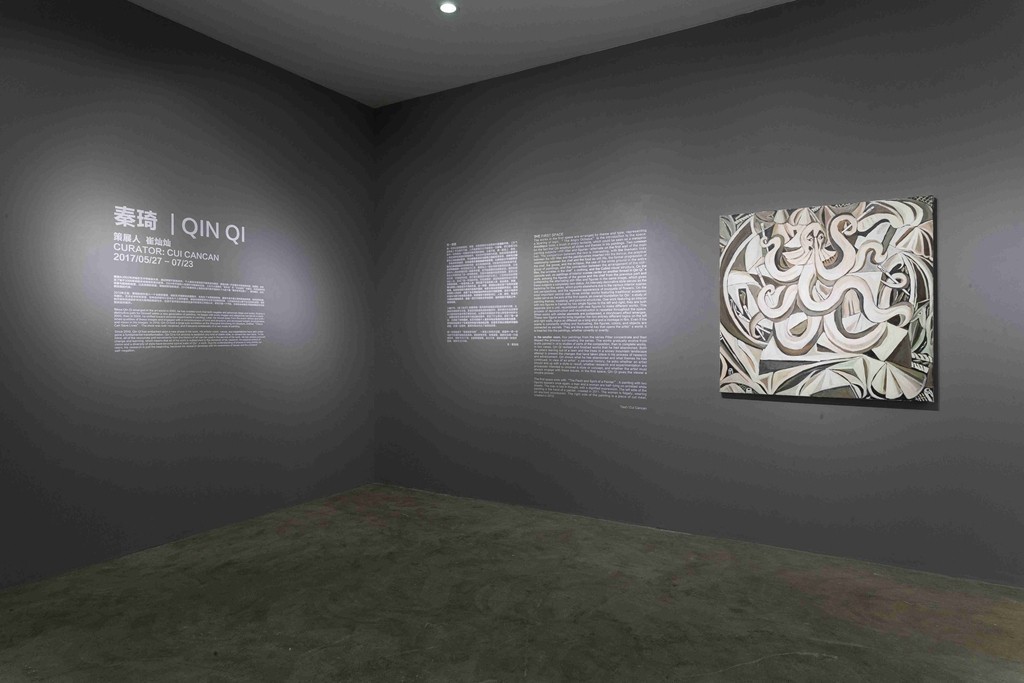

2017年5月27日秦琦同名个展在北京当代唐人艺术中心开幕,策展人崔灿灿在艺术家2010至2017年的作品中提取出两条线索,并围绕这两条线索在画廊的第一空间和第二空间共同呈现了艺术家的四十余件作品。

当代唐人艺术中心第一空间展览现场

在第一空间里呈现有着自画像性质的作品《生气的章鱼》,画面以立体主义的方式描绘了一只手持画笔的章鱼。进入第一空间的展厅,迎面第一件作品就是插满画笔的仙人掌,这里的绘画方式被转向一种库尔贝式的写实,以厚重的笔触结构画面,事实上为了获得一种生存的粗砺感。

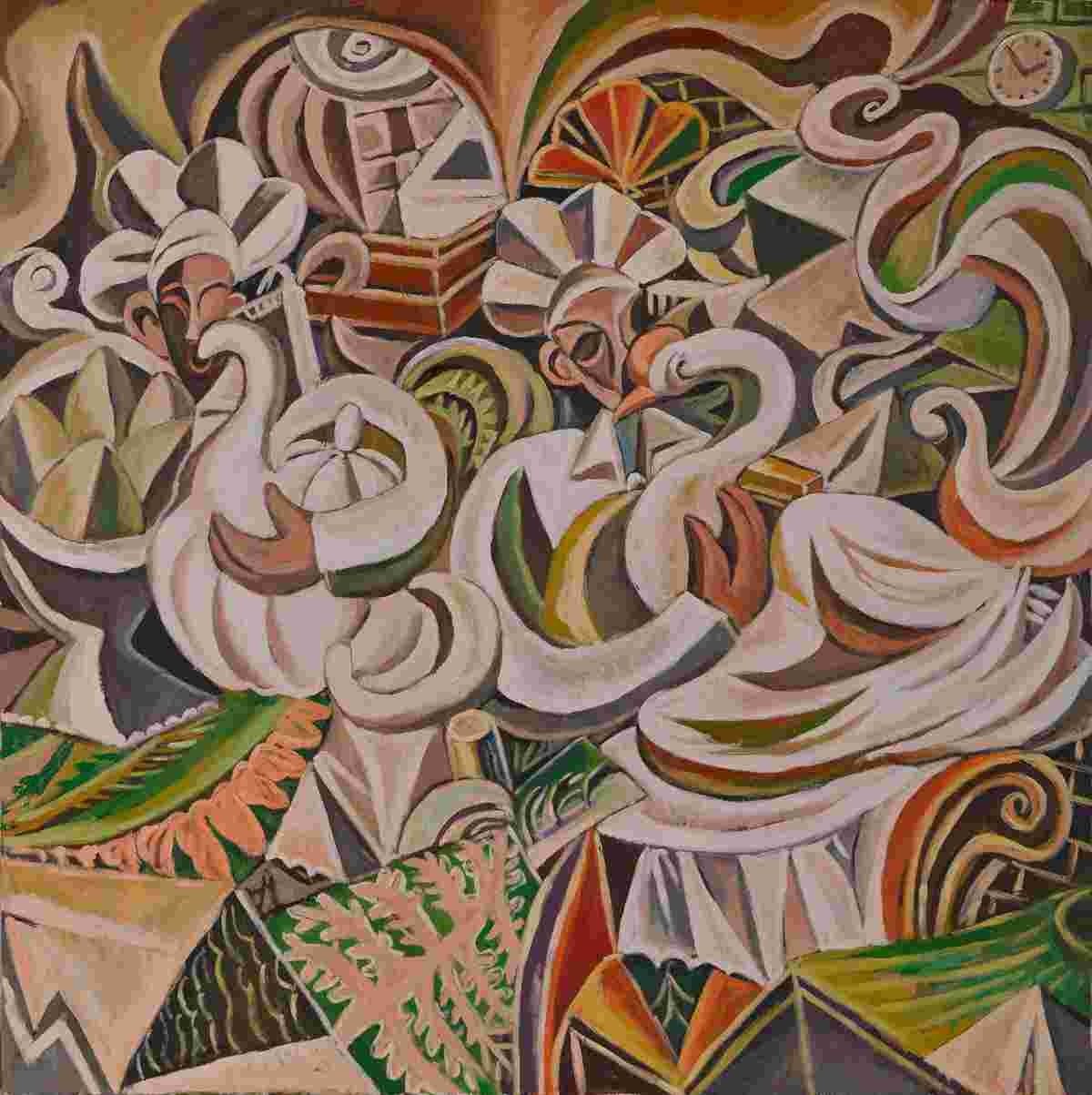

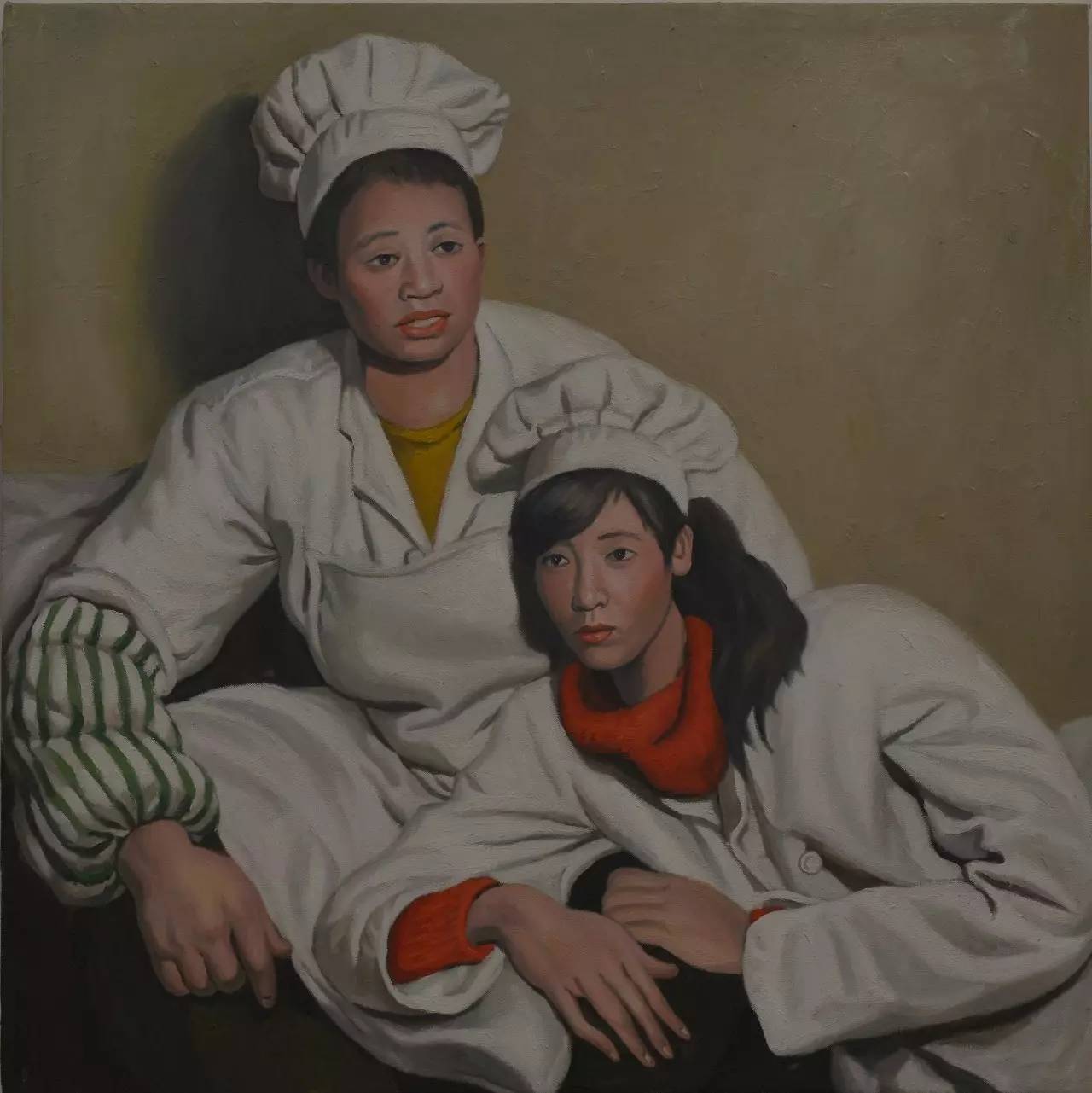

秦琦的作品虽然笔触粗砺但却有着另一种现实意味,在库尔贝和梵高的作品中,笔触是作为一种个体风格化的抒情而出现,但在秦琦的作品中,这种抒情却是被借以解构的。静物系列类似课堂作业的摆放方式,体现着一种庸常而普遍的现实机制,但对鹅的刻意蒙太奇式的描绘,不断把其嫁接在白色布景的画面里,这也使得事物的所指发生了位移。在静物之间,秦琦以白色布景为主体,两组人物肖像,这些以厨师面孔出现的个体被记录为不同时间的不同关系,而且分镜头式的绘画仿佛在模拟电影中正在持续的对话。

人体对于艺术学院油画教育而言是必不可少的基础训练,秦琦的人体相对传统造型训练而言出现一些形式上的改变:人体被故意拉长,肉身被描绘成失去血色的粉白色。在中国绘画系统里,人体绘画很难作为一种文化公共形式出现在大众面前,秦琦也遭遇过在参加展览时作品被审查不通过的经历。肉身不被窥视事实上也是欲望不被解构,同样也是权利意志不被觊觎。秦琦的人体创作不是基于弗洛伊德的心理学而是基于某种整体的社会视角,或者说是从荣格的集体无意识知识里能获得更多的佐证,两个人体同样被以电影分镜头的方式处理,而且在不同环境中人物姿势发生着扭转和变化,军绿色和白色成为协调的背景色。

《厨师和白鹅》 150x150cm 布面油画 2014年

《大白鹅》 220x170cm 布面油画 2013年

第三面墙面对装饰题材,几何图样和花朵开始进入画面,而且之前静物、肖像和人体中出现的主角也依次出现,唯一不同的是以商品袋和花瓶的对比图像作为结尾,所有的画面都被桌面和沙发分割为两层空间,而这种分割也最终告知了整个空间故事的一个小结。主展厅三面墙的三条叙事逻辑,也如同三色套色版画一样拓印出一个模糊但又值得回味的世界。

而来到第三展厅,艺术呈现了一个背负着画板的个体面对不同的情景描绘着不同图像,而画板中图像与现实的逻辑是以一种特有的方式进行的。而在第四厅里,主要作品描绘了一个面带惊恐的裸体女子和一个面庞冷漠的男子共处一床。两边的小画分别描绘了一块肥肉和一只苍白的正在工作的手。值得注意的是,直到第三、四展厅秦琦才表现对出事物距离更近的一面,而这种略带表现性的方式如同一些个人笔记,而且都是以一些不大尺幅的作品来完成的。

当空间转移,来到第二空间时,开门第一展厅呈现的是一张胡志明在热带丛林中创作的图像,而在采访中秦琦也谈到相对当代唐人艺术中心第一空间的客观,第二空间也更偏想象,大量异域风情的图像和结合着印象派、后印象派手法的涂绘,使得第二空间一扫第一空间库尔贝式的沉闷。

在第二空间的第二展厅中第一眼所见就是《拉提琴的男子》,两边的巨幅创作分别描绘的是天山和阿拉伯沙漠的景色。理想的风景设定里故事却是错位的,天山风景以《叶群》为名,变为一个热闹的选秀场,而《阿里巴巴No.1》中的阿拉伯人仿佛还置身于古代想象的寓言故事,当人们知道十四大盗和财宝故事,藏匿就成为其中真正的主题。《阿里巴巴No.2》中呈现了一个马云形象的阿拉伯人单独处于沙漠当中,水袋已经干瘪。

《小林1》 100x120cm 布面油画 2017年

《小林2》 100x120cm 布面油画 2017年

当然马云在展览上出现非常多次,例如《不走正路的人》是以看似写实主义的方式描绘了一位马云面孔的男子在密室里手持钥匙和盒子,在接连的几幅创作里马云的形象同样出现了。与此相对的是胡志明的形象也曾多次出现在创作当中,而且围绕这一形象也有过多种描绘方式,例如在《驼队No.1》和《驼队No.2》里两种不同色差的图像实际也与角落处绿洲的有无形成对照关系,而且在其中一面展墙上绘画被特意布置成明信片的模式,胡志明与三个穿军装的人物在不同的场景里切换着位置,我们很难忽略四个人在不同场景时的位置及疏密关系,这些也与另一面墙上作品《告白(帽子的告白)》中四个场景产生着联系。

值得一提的是策展人崔灿灿在展览结构上一再强调对应和返回,因此在当代唐人艺术中心两个空间中穿梭仿佛有了在历史回声中光影交错的幻觉,而其中的因果联系、脉络流向也就只能仁者见仁,智者见智了。值得指出的是秦琦引用的大量绘画流派:从古典主义到浪漫主义,现实主义再到印象派、后印象派、立体主义,他们的经历不过两百年的历史过程,历史的号角似乎依然有没远去,即使在今天,在看似和平的现实当中所有的事物也都欲言又止,但又活生生矗立在那里。